经文:王上14:15;太11:7

圣经上提到“芦苇”共12次,旧约9次,新约3次,我们从四个方面来看《圣经中的芦苇》。

一、芦苇(来自百度百科)

1.芦苇属于禾本科芦苇属的多年生草本植物:有发达的匍匐根状茎,且茎中空光滑;叶片披针状线形,排列成两行;圆锥状花序微向下弯垂,下部枝腋间有白色柔毛;果实呈披针形;花期在7月;果期在8-11月。

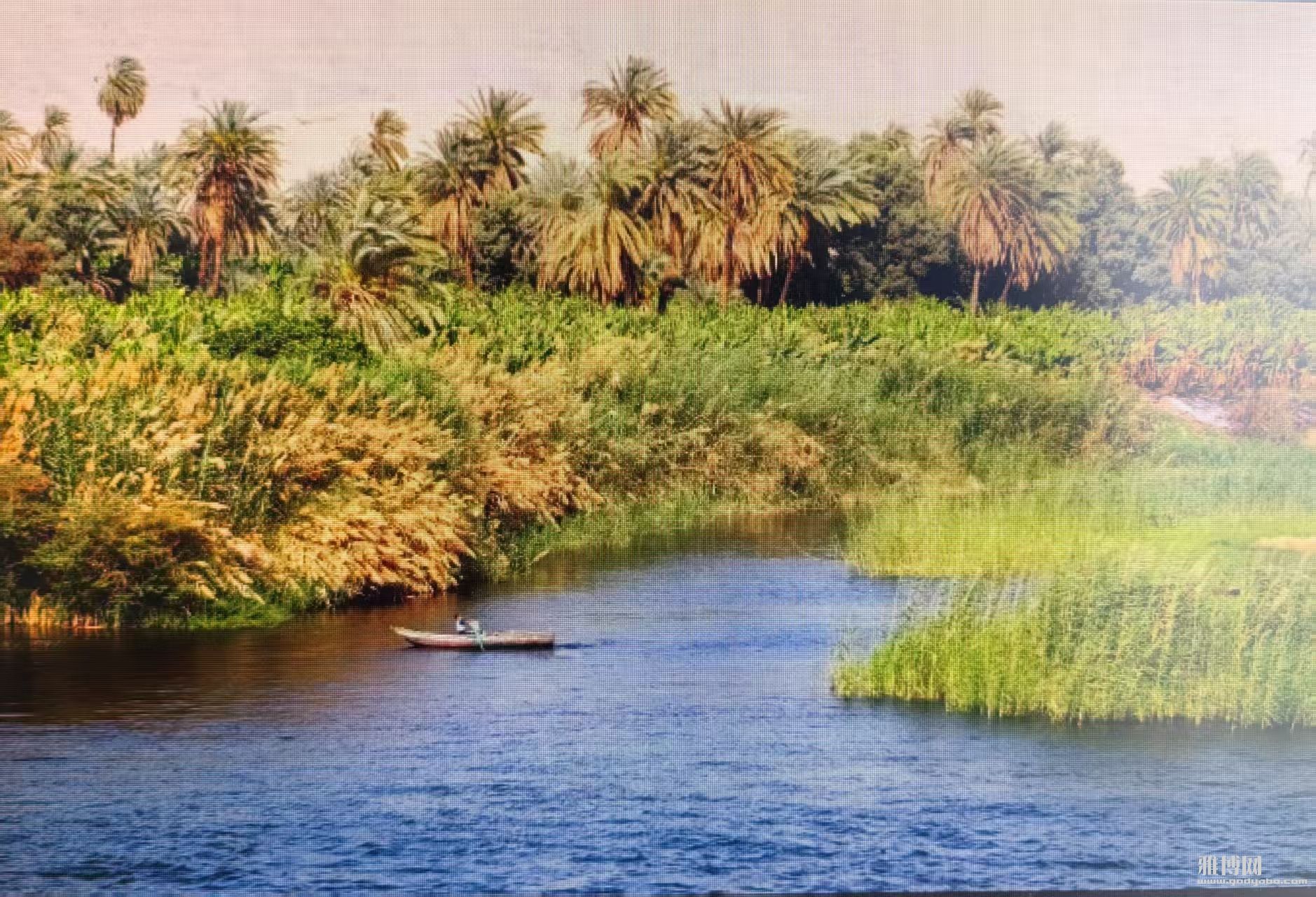

2.芦苇分布范围广:常见于江河湖泽、池塘沟渠沿岸和低湿地,又细又高,花穗迷蒙,远远望去,朦朦胧胧,如烟似雾。芦苇能适应不同的生态环境,喜生于沼泽地、河漫滩和浅水湖等环境的称之为湿地芦苇;分布在干旱区绿洲农田外围、盐碱地,甚至一些沙漠区域等环境的称之为旱生芦苇。芦苇的繁殖能力强,在适宜条件下,无论是种子、根状茎和地上茎都可栽种。

3.芦苇的作用:《本草纲目》记载芦叶可以治疗霍乱,而芦茎、芦根可以清热生津,除烦止呕。

芦苇花序雄伟美观,常用作湖边、河岸低湿处的观赏植物,有固堤、护坡、控制杂草的作用,杆为造纸原料或作编席织帘及建棚材料,根状茎供药用。

芦苇还是湿地沼泽环境中重要的组成部分,且芦苇湿地的生态价值具有“第二森林”之美誉,在净化水源、调节气候和保护生物多样性等方面具有其他植物不可替代的作用。

二、关于“芦苇”对女性的比喻

1.关于芦苇的诗句:中国古代诗词中有很多芦苇精彩的描绘,比如《诗经·秦风·蒹葭》中的“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”这里的“蒹葭”就是指芦苇,诗句描绘了一幅深秋的景色,也寄托了诗人对远方伊人的思念之情。

还有唐代诗人刘禹锡的《晚泊牛渚》写到:“芦苇晚风起,秋江鳞甲生。”描绘了傍晚时分,芦苇在秋风中摇曳,秋江仿佛被赋予了生命,波光粼粼的景象。

这些诗句都通过对芦苇的描绘,展现了不同的自然景色和诗人的情感。

2.关于“芦苇”对女性的比喻:《诗经》中的蒹葭主要比喻具有?高洁典雅?、?朦胧婉约?特质的女性形象。这种芦苇意象在文学体系中既指向女性外在的柔弱美感与情感的若即若离,也蕴含其内在的坚韧品格与文化象征。

蒹葭的象征内涵,蒹葭(芦苇)作为中国古典文学中的重要意象,对女性的比喻包含三重特质:

1)飘摇之美:蒹葭随风飘荡的形态对应女性轻盈的身姿与纤细气质,暗含古典审美中的婉约柔美。这一特性在《诗经》原诗中通过“宛在水中央”等缥缈景象得到强化。

2)坚韧之性:芦苇看似柔弱实则根系深固,暗喻女性既拥有外在典雅,又具备执着追求理想的意志力,如《蒹葭》中主人公跨越险阻追寻伊人的精神映射。

3)精神象征:汉代以来,蒹葭逐渐超越具体人物指向更抽象的“美好向往”,但核心仍以女性形象为载体,承载文人对纯洁与理想的寄托,如琼瑶《在水一方》的改编进一步强化了这种文化。

三、圣经中的芦苇

1.摇动像水中的芦苇一般:(列王纪上14:14-16)“耶和华必另立一王治理以色列。到了日期,他必剪除耶罗波安的家;那日期已经到了。耶和华必击打以色列人,使他们摇动,像水中的芦苇一般;又将他们从耶和华赐给他们列祖的美地上拔出来,分散在大河那边;因为他们做木偶,惹耶和华发怒。因耶罗波安所犯的罪,又使以色列人陷在罪里,耶和华必将以色列人交给仇敌。”

联合的以色列王国在主前931年分裂为南北两个国家,耶罗波安作了分裂后北国以色列的第一任君王,他不思如何报答神的抬举之恩,也不相信神给他的应许,而是想如何保住他的王位,拦阻以色列人到南国犹大的耶路撒冷圣殿去朝拜耶和华以色列神,因此公然违背神的第二条诫命,铸造了两只金牛犊,他把牛犊一只安在伯特利,一只安在但。以色列人在西奈山下铸造的金牛犊,可能就是代表坐在上面的不可见的神(出32:4)。耶罗波安在邱坛那里建殿,将那不属利未人的凡民立为祭司。耶罗波安私自定八月十五日为节期,像在犹大的节期一样,自己上坛献祭。这事叫百姓陷在罪里,因为他们去拜那牛犊。惹动耶和华神的怒气(列王纪上12:25-33)。

后来,耶罗波安的儿子亚比雅罹患重病,耶罗波安就让他的妻往示罗去,求问先知亚希雅(列王纪上14:1-13)。神藉着先知亚希雅预言耶罗波安的儿子拿答必被巴沙所杀(15:27-28),“巴沙一作王,就杀了耶罗波安的全家”(15:27-29)。“像水中的芦苇”是预言北国将动乱不安,暗杀、政变层出不穷,内忧外患永无止境。“分散在大河那边”是预言北国在主前722年被新亚述帝国所灭,百姓被掳到幼发拉底河对岸(王下17:6)。“木偶”指巴力神之妻“亚舍拉”的木柱像。耶罗波安一开始是用金牛犊来代替神,但很快就发展成各种偶像崇拜。

耶罗波安“使以色列人陷在罪里”,指“耶罗波安引诱以色列人不随从耶和华”(王下17:21)。“以色列人犯耶罗波安所犯的一切罪,总不离开”(王下17:22)。因此,“耶罗波安”这个名字从此就成了邪恶的代名词,所有北国以色列的王都犯了耶罗波安“使以色列人陷在罪里的那罪”(15:26;16:2,19,26;21:22;22:52;王下3:3;10:29;13:2,11;14:24;15:9,18,24,28)。“耶和华必将以色列人交给仇敌,”神藉着四围的仇敌来管教以色列人。

2.河马、鳄鱼与芦苇:(约伯记40:21)它(河马)伏在莲叶之下,卧在芦苇隐密处和水洼子里。

(约伯记41:20)从它(鳄鱼)鼻孔冒出烟来,如烧开的锅和点着的芦苇。

河马、鳄鱼都是水里的大型动物,河马卧在芦苇的隐密处和水洼子里,既能保持它所需的水份,也使人与其它动物不易发现。而凶猛的鳄鱼出气时如同从它鼻孔冒出烟来,如烧开的锅和点着的芦苇冒出的烟。

3.求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛:(诗篇68:30)求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛,并列邦中的牛犊。把银块踹在脚下; 神已经赶散好争战的列邦。

诗篇68篇是大卫的胜利之歌,大卫祈求神为他们争战,打败仇敌。“芦苇中的野兽”指尼罗河的河马或鳄鱼,比喻埃及(结29:3)。“群公牛、牛犊”指列邦大小仇敌。“银块”可能指进贡的仇敌,也可能指贪婪者。神就为他们赶散了好争战的列邦。

4.神必从以色列中剪除……芦苇:(以赛亚书9:14-15)因此,耶和华一日之间必从以色列中剪除头与尾,棕枝与芦苇-长老和尊贵人就是头,以谎言教人的先知就是尾。

“头与尾”代表从一端到另一端,指整体,无一例外,也是动物控制方向的器官。“棕枝与芦苇”代表从高到低、从上到下。两者合起来,是用对比的方式来表示管教的彻底。“以谎言教人的先知就是尾”是讽刺谄媚人的假先知就像摇着尾巴讨好人的狗(王上22:11-12)。当教会的领袖成为明哲保身的“哑巴狗”(赛56:10)、或者讨好会众的狗尾巴时,神的拆毁也就不远了。北国的领袖和先知倚靠人的方法引导百姓敬拜偶像,结果“使他们走错了路;被引导的都必败亡”(16节)。因此,神首先就要“剪除”他们,“因为多给谁,就向谁多取;多托谁,就向谁多要”(路12:48)。

5.芦苇所做之工都不成就:(以赛亚书19:15)埃及中,无论是头与尾,棕枝与芦苇,所做之工都不成就。

“无论是头与尾,棕枝与芦苇”比喻整个社会从上层到下层,所有的人“所做之工都不成就”。这是神在败坏埃及人手中的工作。

(以赛亚书35:7)发光的沙要变为水池;干渴之地要变为泉源。在野狗躺卧之处,必有青草、芦苇,和蒲草。

神要使沙漠与干渴之地变为水池和泉源,“在野狗躺卧之处,必有青草、芦苇,和蒲草”指野狗栖息的旷野将变得非常湿润,甚至可以生长芦苇和蒲草。

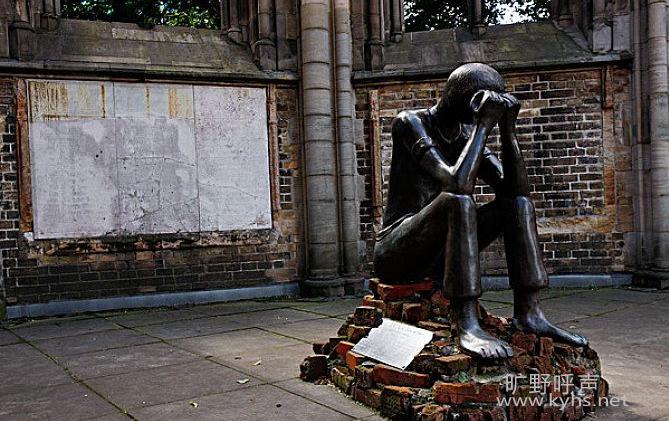

(以赛亚书42:3)压伤的芦苇,他不折断;将残的灯火,他不吹灭。他凭真实将公理传开。

马太引用了这节经文:(马太福音12:20)压伤的芦苇,他不折断;将残的灯火,他不吹灭;等他施行公理,叫公理得胜。

芦苇的数量多,价格低廉,无人珍惜,犹太人常用芦苇作笛子,当芦苇被压伤了,吹不出声音,就把它折断丢弃。他们也用麻作火把,浇上油点火发光,作走路时照明之用,当油烧尽时,就会冒烟,发不出亮光,人们便索性吹熄。无论是芦苇或是麻作的火把,都比喻软弱的人,他们是主耶稣救赎的对象,他用全部的柔和来对待他们,就像对待担重担的人一样(太11:28-30)。他非但不叫他们折断、熄灭,还要引领他们得胜,因为在他里面,他们将找到公理。正如耶稣所说:“人子来,为要寻找、拯救失丧的人(路加福音19:10)。”

6.埃及人向以色列家成了芦苇的杖:(以西结书29:6-7)埃及一切的居民,因向以色列家成了芦苇的杖,就知道我是耶和华。 他们用手持住你,你就断折,伤了他们的肩;他们倚靠你,你就断折,闪了他们的腰。

尼罗河边生长的芦苇有许多用途,但却不适合做拐杖和手杖。“芦苇的杖”看上去可能与木杖并无两样,用起来却很容易折断,比喻埃及的承诺就像脆弱的芦苇杖一样,徒有其表、不可信靠。埃及对于犹大的承诺并非出于善意,而是为了自己的防御战略。自从以色列人出埃及以后,选民与埃及的关系始终都很微妙。犹大从来都不敢对这个强邻掉以轻心(20:7;王上14:25),但埃及的富强又使他们恋恋不舍(王上3:1;9:16),稍有难处就想投靠(赛30:2;耶2:36)。而对于埃及来说,犹大只是一个位于它北部的邻邦小国,真正的威胁来自北方的美索不达米亚,过去是亚述、现在是巴比伦;犹大的价值在于缓冲北方强权对埃及的入侵。因此,埃及对犹大的友善是为了自己的利益,对犹大的敌对也是出于政zh i的目的;既然埃及从来都没有想过要为犹大牺牲什么,她的承诺也从来都是中看不中用的“芦苇的杖”(王下18:21;赛36:6)。

四、要看风吹动的芦苇吗?

1.耶稣安慰坚固施洗约翰的信心:(马太福音11:2-6)约翰在监里听见基督所做的事,就打发两个门徒去,问他说:“那将要来的是你吗?还是我们等候别人呢?”耶稣回答说:“你们去,把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见,瘸子行走,长大麻风的洁净,聋子听见,死人复活,穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的就有福了!”

约翰因责备希律·安提帕而被下在监里:(马太福音14:3-4)起先,希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故,把约翰拿住,锁在监里。因为约翰曾对他说:“你娶这妇人是不合理的。”希律·安提帕强娶其同父异母兄弟腓力之妻希罗底,违反摩西律法:(利未记18:16)不可露你弟兄妻子的下体;这本是你弟兄的下体。(利未记20:21)人若娶弟兄之妻,这本是污秽的事,羞辱了他的弟兄;二人必无子女。面对希律的丑事,其他人敢怒而不敢言,但生性耿直的施洗约翰却指责希律,他的反对代表正统犹太人的看法,有损于希律·安提帕在犹太人中的威望。施洗约翰因此被囚在死海东岸的马克路斯堡。

此时,施洗约翰正在监里过着暗无天日的生活,受着非人的折磨,他盼望自已早已出离监牢,得享自由。“听见基督所做的事”就是第五至十章所记载的事。这使约翰的心中越发产生了困惑,耶稣能行这些事,正是他是基督的明证;但如果耶稣是基督,他能够行使这些神迹奇事,那么,救约翰出监牢也不过是举手之劳,为什么不救我约翰出监牢呢?施洗约翰百思不得其解,心中充满了困惑,约翰原认识基督是神的儿子(约1:34),他有能力行神迹奇事,却没有为约翰作任何事,使他免于牢狱之灾,所以就差遣他的门徒去质问主耶稣:“那将要来的是你吗”意思是“你到底是不是弥赛亚呢”?“还是我们等候别人呢?”别人原文意思“另外不同类的一个人。”

面对约翰的责问,耶稣给予了更多的启示与解释:让约翰的门徒把听见耶稣的讲论、看见耶稣所行的神迹,就是“瞎子看见,瘸子行走,长大麻风的洁净,聋子听见,死人复活,穷人有福音传给他们。”这此塥是耶稣是基督的见证:(约翰福音5:36)但我有比约翰更大的见证;因为父交给我要我成就的事,就是我所做的事,这便见证我是父所差来的。在旧约里面,从未有过“瞎子看见”的神迹,但曾藉先知以赛亚预言,当弥赛亚来时,祂必能叫瞎子的眼睁开,主耶稣所做的事正是先知以赛亚预言弥赛亚的使命:(以赛亚书35:5-6)那时,瞎子的眼必睁开;聋子的耳必开通。那时,瘸子必跳跃像鹿;哑巴的舌头必能歌唱。

(以赛亚书61:1-2)主耶和华的灵在我身上;因为耶和华用膏膏我,叫我传好信息给谦卑的人,差遣我医好伤心的人,报告被掳的得释放,被囚的出监牢;报告耶和华的恩年,和我们 神报仇的日子;安慰一切悲哀的人。

主耶稣是要藉祂所行的这些事作为证据,让施洗约翰明白祂就是弥赛亚。

耶稣最后鼓励约翰“凡不因我跌倒的就有福了!”当约翰确信耶稣就基督时,他就不再疑惑、失望,而是把自已完全交托神,在他生命的最后时刻,依然坚守自已的信仰,最终为主殉道。

2.要看风吹动的芦苇吗:(马太福音11:7-8)他们走的时候,耶稣就对众人讲论约翰说:“你们从前出到旷野是要看什么呢?要看风吹动的芦苇吗?你们出去到底是要看什么?要看穿细软衣服的人吗?那穿细软衣服的人是在王宫里。”

平行的经文在《路》7:24-25。

主耶稣在约翰的门徒面前说鼓励他的话,在背后则说称赞他的话。当施洗约翰的门徒离开他们后,耶稣就开始对众人讲论约翰,为他作见证。

施洗约翰开始传道是在犹太的旷野,那时犹太全地的人都“出到旷野”到约翰那里:(马太福音3:5-6)那时,耶路撒冷和犹太全地,并约旦河一带地方的人,都出去到约翰那里,承认他们的罪,在约旦河里受他的洗。

“芦苇”非常脆弱,容易折断,且随风摇摆不定,象征脆弱的人。主耶稣的意思是说,约翰不是一个软弱的人,他是一个有原则有立场的人,所以他才不给任何人留情面:(马太福音3:7-10)约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗,就对他们说:“毒蛇的种类!谁指示你们逃避将来的愤怒呢?你们要结出果子来,与悔改的心相称。不要自己心里说:‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们, 神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上,凡不结好果子的树就砍下来,丢在火里。(马太福音14:3-4)起先,希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故,把约翰拿住,锁在监里。因为约翰曾对他说:“你娶这妇人是不合理的。”

约翰勇敢地指责希律,甚至为此丢掉了性命。

“细软衣服”指宫廷华服,代表肉体的享受。“穿细软衣服的人”是王公贵族。主耶稣的意思是说,约翰不是一个贪图安逸享受的人,他出身于祭司之家,本可以在圣殿服侍,接受百姓的什一奉献,过着安逸的生活,却听从神的呼召作了先知,在旷野向百姓大声疾呼:“天国近了,你们应当悔改(马太福音3:2)!”(马太福音3:4)这约翰身穿骆驼毛的衣服,腰束皮带,吃的是蝗虫、野蜜。

施洗约翰是一个忠诚于主的人,他为了为主作见证,捍卫真理被关进了监牢里。此时,约翰虽有一时的软弱,但主并不因他的软弱而否定约翰对主的那份忠诚之心。

TAG:

耶米玛,雅博网编辑,河北邯郸人,1999年8月20日受洗归主,2000年开始侍奉到今。

耶米玛,雅博网编辑,河北邯郸人,1999年8月20日受洗归主,2000年开始侍奉到今。赞助商链接

- 本作者更多文章

- 圣经中的芦苇2025-05-25

- 耶稣的做与不做2025-05-24

- 四个重要的前一夜2025-05-22

- 从主人到仆人2025-05-21

- 以利沙与水的故事2025-05-20

- 摩西与水的故事2025-05-16

- 第八位士师耶弗他——一位杀女的2025-05-18

- 奇妙的第三天(日)2025-05-13

- 复活期讲章:遇见复活的主 传扬主2025-05-11

- 赞助商链接

- 相关文章

- 热门文章

神的杖!

神的杖!

作者:吴伟庆 2022-08 专心依靠主

专心依靠主

作者:张永正 2020-02 一切尽在神手中

一切尽在神手中

作者:李天照 2019-12 《诗篇39篇》解析——主是我的指望

《诗篇39篇》解析——主是我的指望

作者:佳音 2019-01 上帝给人的三次机会

上帝给人的三次机会

作者:朱华弟兄 2014-02 《得》1:饥荒与归回(得1:1上)

《得》1:饥荒与归回(得1:1上)

作者:黎弟兄 2021-07 你们要什么?

你们要什么?

作者:林时新 2015-01