引言

在2016年的时候,网络上出现了一个非常火的词语叫“吃瓜群众”。什么是“吃瓜群众”呢?顾名思义就是:当人们发生矛盾时,路过的群众,只想看热闹,却根本不关心事情的起因,也不愿介入调和矛盾,甚至有些人在置身事外的同时,巴不得双方矛盾升级,让这场戏变得更好看。其实,这样的场景在我们的身边是常常发生的,我们中国人向来也是喜欢看热闹的一群人。特别是随着信息化时代的到来,吃瓜的阵地慢慢从线下转移到了网上。如今,你我只要打开手机,就有看不完的热闹。作为网络上的吃瓜群众,你我不仅能吃到本地瓜,还能吃到来自五湖四海不同品种的瓜。而在众多的瓜种中,明星被爆绯闻,和谁结婚,又离婚等私生活的瓜,永远是排名靠前的。当然,不只是如今的我们爱吃瓜,今天的经文告诉我们,2000多年前的犹太百姓也是一群吃瓜群众。

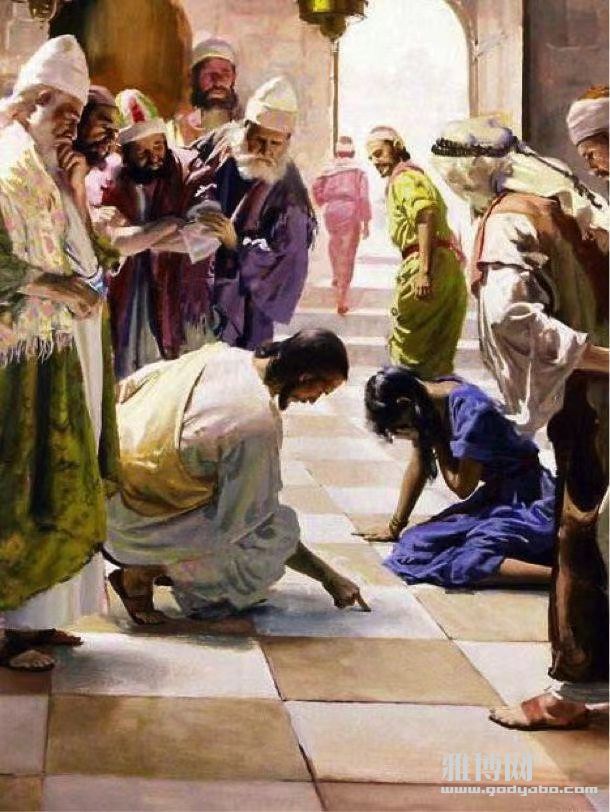

在公元30年左右,随着法利赛人在耶路撒冷的妇女院大喊一声说:“夫子,这妇人是正行淫时被拿的。”用今天网络上标题党的话术表达就是:“震惊,有夫之妇暗地里竟做出这种事?”所以,随着法利赛人的喊声,原本正聆听耶稣教导的犹太会众,开始慢慢聚集,他们将这名妇人围在中间,人群中可能已经有人手握石头,随时准备审判这名妇人了。在当时的现场,全场的目光都聚焦在耶稣的身上。法利赛人等待耶稣掉入他们为其所设的网罗,犹太会众等待耶稣一声令下,扔出手中的石头处死妇人,而妇人或许早已心如死灰,等耶稣发声让她早点脱离这充满耻辱的处境。那么,面对这些人内心的想法,我们来看耶稣是如何进行回应的?我们来分享一个题目:《去吧,从此别再犯罪》。我们先来看第一大点:

一、真光照耀罪全显——无人能避的审判

1、妇人被捉,行淫有迹

对于这位行淫的妇人,我们主要从她的身份和罪责来分析。首先,圣经非常明确地告诉你我,这是一名行淫的妇人。约翰福音8章3到4节记载:“文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来……就对耶稣说:‘夫子,这妇人是正行淫时被拿的。’”惩治奸淫罪在旧约中有两处经文依据,一处在《利未记》20章10节:“若有男女行淫,二人都要治死。”还有一处在《申命记》22章22节:“若遇见人与有丈夫的妇人行淫,就要将奸夫、淫妇一并治死。”而当谈及处死的方式时,法利赛人在这里特别强调是“用石头打死”,从这个细节有很大的概率能推算出,这名妇人是已订立婚约,但还未出嫁的处女。因为,在《申命记》22章23-24节说:“若有处女已经许配丈夫,有人在城里遇见她,与她行淫,你们就要把这二人带到本城门,用石头打死。”所以,从上述内容的分析我们可以得出,这位妇人并不是被冤枉,而是被捉奸在床,证据确凿的。她没有为自己辩解的余地,因为“行淫”本身已构成死罪,是罪有应得的。这点在后文耶稣让她从此不要再犯罪,也能得到印证。

而另一方面,从犯罪的后果来看,经文描绘出的妇人形象,是非常发人深省的。首先,在文本中这名妇人从头到尾都非常被动,圣经告诉我们:她被文士和法利赛人捉拿,被他们带到人前;被命令站在人群之中,被犹太会众围观;被文士和法利赛人利用来谋害耶稣。而之所以她要被动地承受这一切,恰恰是因为她自己主动地行淫犯罪。因此,她只能默默承受。其次,圣经也告诉我们这名妇人从头到尾都非常的沉默。在文士和法利赛人的控告下,在犹太群众的围观中,因她是“正行淫之时被拿的”,她没有辩驳的理由,她只能默默无声地忍受。最后,圣经特别强调她从头到尾都是站着的。从开始的时候,文士和法利赛人命令她“站在人群当中”,到人群散去后,只剩耶稣和她时,她仍旧是站着的。“站立”的行动,是为了突出这名妇人在现场是作为一名“被告”,她没有坐下的权力。就像我们小时候犯错,会被父母老师罚站一样。不过对于当时的文化来说,“站立”不仅仅是对这名妇人采取司法的审判,更是对她进行公开的羞辱。因为在当时的司法程序中,“坐下”是代表尊容,而“站立”是公开的耻辱。因此,这名妇人行淫犯罪的时候可以自由躺卧,而如今面对罪证的时候只能站立受辱,等待被石头打死的结局。

亲爱的长辈弟兄姊妹们,妇人行淫当场被捉的这一幕提醒我们:罪的后果是极其严重的。保罗说:“罪的工价乃是死。”显然,我们无人能靠着自己承受这样的结局。而罪行本身却常常是隐蔽的,魔鬼总是对我们的心说:“这点小罪算不得什么,尽情地犯罪吧,反正又无人知道。”而当罪行被发现之后,魔鬼就会马上转身来控告你的良心,让你对自己的罪无地自容,陷入最深的绝望,在这种绝望中让你没法再去面对上帝。就像卖主的犹大一样,在罪的控告下,他无法面对自己的良心,而以死谢罪了。有这样一个故事:

有三位牧师刚刚打完高尔夫球来到休息区,然后他们刚好决定来一个认罪悔改的小聚会。

其中的一个牧师说:“我的良心困扰着我,我试图当个正直的好牧师,但我一直有个软弱,我一生都在与它摔跤,这个软弱就是喝酒,我常常私下喝酒,一直没有得胜。”

另外两个牧师听了就说:“啊,这真是……我们会为你祷告的。”

第二位牧师说:“我也必须坦诚我的软弱,我一直受到情欲的诱惑,虽然能控制自己行为,但我的脑子却有许多不洁净的想法,我一直无法胜过这种处境,请你们为我祷告。”

第三位牧师什么都没有说,于是,另外两位就说:你有没有什么软弱呢?

他说:“有。”

他们说:“那是什么呢?”

他说:“我有一个强迫症。”

他们说:“什么方面的强迫症。”

他说:“我有爆料的强迫症,别人和我说的秘密,我控制不住自己想和他人分享的欲望,而我现在等不及要出去爆你们的料了。”

长辈弟兄姊妹们,这个故事告诉我们,我们暗中犯罪,虽不想让人知道,但总有疏忽的时候。有些罪或许我们能藏在心里一辈子,但即便我们自己不说,身边的人不知道,上帝祂总知道。诗篇90章8节说:“你将我们的罪孽摆在你面前,将我们的隐恶摆在你面光之中。”深愿我们不要成为心怀侥幸的罪人,因为在这日光之下的事,没有一件是上帝不监察的。文士和法利赛人对妇人的控告:“‘夫子,这妇人是正行淫时被拿的。’”就是对你我最好的警戒。

2、领袖设局,暗藏祸心

当文士和法利赛人将行淫的妇人带到耶稣面前的时候,其实他们自己也深陷在罪恶之中。一方面,这群宗教领袖是在选择性执法。因为,在摩西律法中规定的是,要将犯奸淫的双方都用石头打死。而在经文中,我们发现文士和法利赛人只带来了这名妇人,那一位男性通奸者不知所踪了。因此,有圣经学者解释说:这群宗教领袖刻意放走了男性通奸者,只捉拿了女方。因为,在当时的犹太社会中,女性是弱势群体,能更好地成为他们陷害耶稣的工具。而另一方面,文士和法利赛人的行为,暗藏祸心。他们带着这名行淫的妇人来找耶稣,并不是为了履行律法的义,而仅仅是出于要拿耶稣的把柄,从而好除掉耶稣。当他们试探耶稣要如何处置这名行淫的妇人时,耶稣无论是回答处死妇人,还是释放妇人,他们都能找到理由控告耶稣。一方面,若耶稣认同以律法定罪,便僭越了罗马法律赋予罗马官员的司法审判权,从而陷入与世俗权力相悖的困境;而另一方面,若耶稣否定律法的执行,又会遭到他们以不守犹太教传统律法为由的攻击。这样他们就能让耶稣陷入两难之中。

因此,从文士和法利赛人身上,我们看到的是因罪而生的恶毒与仇恨。他们是如此的恶毒,全然不顾妇人的感受,只将她视为一枚试探耶稣的棋子。他们是如此的双标,一边教导犹太会众要遵守律法与典章,而他们自己却罔顾律法。他们本是律法的诠释者和执行者,却全然不顾公义,以权谋私。难怪耶稣在《马太福音》12章34节如此评价他们:“毒蛇的种类!你们既是恶人,怎能说出好话来呢?因为心里所充满的,口里就说出来。”

然而,文士和法利赛人的行为,并不是2000多年前特有的现象,而是在你我的生活中是屡见不鲜的。我们常常说基督教是讲爱的宗教,但是我们真的爱身边的人吗?让我们爱那些值得被爱的,可爱的人是容易做到的,但是让我们去爱罪人呢?去爱犯错之人呢?我想我们的爱心在这个方面,总是不够的。圣经教导我们说:“康健的人用不着医生,有病的人才用得着。耶稣来本不是召义人,乃是召罪人。”(可2:17)我们要警醒,避免落入律法主义和假冒伪善的网罗之中。在面对犯错的人,在指正错误之时,多用温柔的话鼓励他。在弟兄姊妹犯罪之时,不要站在道德的至高点审判他,而是用经上的话语劝他悔改,用爱心挽回他。

3、会众随波,袖手旁观

在这场对行淫妇人的审判中,我们常常忽略的角色是这群围观的群众。圣经对他们的描写不多,故事的开始说:他们到耶稣这里领受教训;接着,他们开始围观这场对行淫妇人的审判;最后,他们从老到少一个个的离去。我们可能会问:“难道他们中间,就没有人发现文士和法利赛人的计谋吗?难道他们当中没有一个人对这名妇人心存怜悯吗?”我想:在他们当中肯定是有的。只是在权衡利弊后,没有人能迈开脚步。律法与权柄的喝声太响,淹没了他们心里那一点微弱的同情;他们怕一旦开口,就会被贴上“纵容淫乱”“违抗摩西”的标签,成为下一个被石头瞄准的对象。于是,他们选择把怜悯放进口袋,把疑问吞进喉咙,把自己藏入人海,用沉默来保全自己。又或许他们害怕自己的入场,会迎来强烈的控告,自己隐而未现的罪会被一件件地扒出来。为真理发声需要勇气,为公义迈步亦需要胆量。只不过他们的勇气和胆量在权衡利弊的过程中,渐渐地消散了。显然,作为一个吃瓜群众,才能实现个人利益的最大化,既满足了自我的猎奇,又不需要为自己的言行承担责任。

在这群犹太百姓的身上,也映射出我们当今社会的吃瓜乱象。你会发现吃瓜群众不只是两千年前的犹太百姓,也是今天坐在我们中间的每一个人。如今,我们将屏幕替代广场,点赞替代石头。当年他们把妇人围成一个圆圈,今天我们把热点也围成一个热搜。文士和法利赛人高举律法,我们高举“道德至上”“网络正义”。当一个公众人物跌倒、当一个家庭丑闻曝光,我们第一时间不是俯身察看真相,而是俯身寻找更刺激的“证据”。我们转发、评论、发表情包,而当屏幕遮住了我们的面容之时,也遮住了我们的怜悯;匿名ID替我们卸下了责任,也湮灭了人性。长辈弟兄姊妹们,请记得:每一次“我只是看看”的点击,都在喂养下一场人们对“行淫妇人”这类事件的猎奇;每一次出于看热闹的“评论、转发”,都可能成为压垮当事人的最后一根稻草。在审判他人之时,先看看自己身上有恶行没有。

在早期教会的教父时期,有一个弟兄犯了罪,长老们聚集在一起商议如何惩罚他。这时他们邀请一位非常有名望的教父——摩西教父参与会议讨论并作决定,而摩西教父却迟迟不愿前往。当他们再三催促时,摩西教父终于动身,他启程时将一个残旧而有破洞的篮子装满沙粒,带在身边。前来迎接他的神父们好奇地问道:“教父,这是什么?”老教父说:“我的罪在我身后汩汩流出,我却看不见它们,而今天我却要审判别人的罪。”

亲爱的长辈弟兄姊妹们,我们会发现在这个故事当中,除了耶稣,所有的人都充满了罪恶。正如圣经所言:“没有义人,连一个也没有。”在上帝神圣的律法下,我们都像不洁净的人,所有的义都像污秽的衣服;我们都像叶子渐渐枯干,我们的罪孽好像风把我们吹去。(赛64:6)正因如此,我们这帮罪人才需要耶稣。接下来,我们来看耶稣是如何回应罪恶的。

二、真光俯身罪可赦——颠覆律法的福音

路德在其《加拉太书讲义》中曾精辟地论及律法与福音的区分,他指出:“当谈及实际经验时,你便会察觉,在你的良心中,福音是稀客,而律法则是常客。因(你的)良心已经习惯了律法,习惯了有罪的感觉,而理性也助长这种感觉。”所以,在面对罪行,世人总是第一时间选择律法定罪的方案。正如,在这个故事里,所有的人都赞同以律法处死行淫的妇人。不过,我们庆幸的是耶稣选择了另外一条路。耶稣深谙律法与福音的功用。正如加拉太书3章22-24节所言:“圣经把众人都圈在罪里,使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。但这因信得救的理还未来以先,我们被看守在律法之下,直圈到那将来的真道显明出来。这样,律法是我们训蒙的师傅,引我们到基督那里,使我们因信称义。”

1、律法定罪,黯然退场

当文士和法利赛人询问耶稣要如何处置这位妇人时,耶稣并没有说话,圣经告诉我们,耶稣却弯着腰用指头在地上画字。(约8:6b)于是,文士和法利赛人见耶稣对他们的提问,没有回应,就不住地问耶稣。这时,耶稣才正式开口说了第一句话:“你们中间谁是没有罪的,谁就可以先拿石头打他。”(约8:7b)耶稣巧妙地将问题抛回给那些定罪妇人的人。这句话宛如一把利剑,直指众人内心深处最隐蔽的角落,让那些自以为义的文士、法利赛人以及围观的百姓们开始审视自己的灵魂。他们是否真的没有罪?他们是否有资格以纯洁无瑕的道德标准去审判这位妇人?耶稣的话语也犹如一束束聚光灯,照亮了他们内心深处那不愿被触及的罪恶,使他们不得不正视自己的虚伪与软弱。耶稣在这里是借着显明在人心的律法,去叩问所有在场人的良心,他让众人意识到,律法的存在并非仅仅为了定罪他人,而是为了让人认识自己的罪。正如有位清教徒所言:“良心就像一面镜子。若是肮脏污秽、布满灰尘,你在当中就看不见什么;但擦去灰尘,你就可以在当中清楚地看到自己的脸面。时候将到,神将擦去人良心这面镜子上的灰尘,人必看到自己的罪清楚重现。”

因此,我们看到在耶稣说了这句话之后,现场所有的人都陷入了沉默。圣经告诉我们:他们听见这话,就从老到少一个一个地都出去了。(约8:9)弟兄姊妹们,你们有没有想过,他们为什么从老到少一个个离去了。圣经在此特别强调离场的顺序,是提醒我们人在世上活得越久,犯的罪就越多。因此,老年人在更多的罪行面前,良心更容易被击溃,因着心中有愧,所以选择赶快离场。而对于少年人来说:并不是没有罪,只是活得还不够久而已。经文也明确指出这些少年人也无法面对良心的谴责,而选择离场。所以,我们要晓得神所赐给我们的良心是何等的宝贵。圣经不但警诫我们的良心不能像被热铁烙惯了一般,还要求我们要持守无亏的良心。

历史中曾发生了这样的一件事:在东德和西德还没有统一的时候,翻越它们之间的柏林墙,被抓的话是会被处死的。而在柏林墙还存在的前几个月的一个傍晚,东德士兵亨里奇像往常一样在柏林墙外巡逻,突然,他发现有一个人轻手轻脚地攀上了柏林墙。亨里奇高举手中的冲锋枪,“砰”的一声枪响,只听见一声惨叫,22岁的东德青年克里斯·戈夫罗伊摔落在墙下,当场死亡。

然而几个月后,1989年底,东西德统一,柏林墙被推倒。此时亨里奇被起诉,死者家属要求追究其法律责任。亨里奇的辩护律师说道,“作为一名守墙士兵,他是在执行命令。作为一名军人,执行命令是他的天职,他别无选择。”

虽然戈弗罗伊的死让人感到惋惜,但如果亨里奇因此被判有罪,也让人摸不着头脑。负责任地履行自己的职责有错吗?然而,当时的法官西奥多·赛德尔说了这么一段话:“作为守墙士兵,不执行上级命令是有罪的,但打不准是无罪的。作为一个心智健全的人,此时此刻,他有把枪口抬高一厘米的主权,这是他应主动承担的良心义务。这个世界,在法律之外还有‘良心’。当法律和良心冲突之时,良心是最高的行为准则,而不是法律。尊重生命,是一个放之四海而皆准的原则。”最终,东德士兵亨里奇因故意开枪杀人被判处三年半有期徒刑。

亲爱的弟兄姊妹们,这个故事并不是要让我们纵容罪恶,而是要让我们在行事为人的过程中,常常自省自己的良心。耶稣的话不仅仅是对2000多年前的这群人说的,他也在叩问今天你我的良心。我们是否常常在生活中成为一名律法主义者呢?我们拿律法的标准肆意审判自己,也去审判他人,却忘了律法的总纲是爱上帝并且爱人如己。愿上帝的律法能击溃我们的自义,好让我们的罪被基督的义所遮盖。

2、福音赦罪,焕然重生

在众人离去之后,圣经告诉我们现场:只剩下耶稣,还有那妇人仍然站在当中。显然,这名有罪的妇人最终的结局还未尘埃落定。这里第二次提到,她仍然站在当中,并且特别提及只剩耶稣和妇人在场,是为了让我们明白,这名妇人依旧是一名“被告”,而耶稣才是真正的审判官。当假冒伪善的审判官离场后,耶稣这位公义的审判官正式登场了。这也从侧面告诉我们一个真理,就是罪人们到头来都需要独自面对上帝的审判,就像大卫在诗篇51篇4节说:“我向你犯罪,唯独得罪了你,在你眼前行了这恶,以致你责备我的时候,显为公义。判断我的时候,显为清正。”那么耶稣会如何审理这个通奸案呢?

我们都知道,耶稣采取的是特赦的方案,耶稣将被告当庭释放了。圣经告诉我们:耶稣就直起腰来,对他说:妇人,那些人在哪里呢。没有人定你的罪么。(约8:10)我们在这里要特别注意,在这场通奸案的审判中,在耶稣和妇人对话之前,没有一个人真正关心过这名妇人的情况,一直到耶稣开口询问妇人的行动,这名妇人才开始被当作一个平等的,有尊严的人来看待。而且我们特别注意到耶稣是直起腰来同她对话,这个动作一方面拉近了耶稣和妇人之间的距离,让她从空间上感受到自己是被重视的;另一方面,直起腰来发言是表示宣讲内容的正式性,也表明耶稣对她的关心。对于耶稣的提问妇人马上回复说:主阿、没有。其实,从妇人的回答看,她已经认罪了,并且她称耶稣是主,也能表明她对耶稣的认信。随后,耶稣说、我也不定你的罪。这不仅是对她认罪行为的肯定,更是宣告她往后罪刑得脱的自由。

可能我们当中有人会觉得耶稣这种赦罪的行动,只体现出了上帝的慈爱,而并没有遵循上帝的公义。毕竟,这名妇人是实实在在犯了奸淫,耶稣虽然是神子有赦罪的权柄,但是圣经也说上帝是圣洁的、忌邪的,眼中是容不下罪恶的。所以,这名妇人的罪归到何处了呢?耶稣又如何施行自己的公义呢?其实,对于耶稣说:我也不定你的罪。我们可以换句话表达:你的罪由我替你承担了。因为不久之后,耶稣就成了被告、面对伪造的指控;法庭将接受编造及错误的证据,直接宣判耶稣死刑,得不到赦免。上帝的独生子耶稣基督代替罪人承担死刑,正如代替这个妇人死在十字架上。因此,耶稣才拥有十足的权利释放这名妇人得以自由。我们来看第三大点:

三、真光引路离罪途——成圣使命的呼召

在耶稣赦免了妇人的罪之后,耶稣最后还说了一句话。耶稣说:“去吧,从此不要再犯罪了。”“去吧”,这个词是耶稣呼召这名妇人离开原地,离开这个让她经历痛苦、悲伤的审判地。因为,她的罪已经赦了,她有充分的自由去开始全新的生活。“去吧”,这个词更代表着主对她的托付,要她在人前去见证主的福音。亲爱的长辈弟兄姊妹们,耶稣对这名妇人说:“去吧。”那她能去哪里呢?她虽然得到了耶稣的赦免,但是她的同胞们,这群宗教领袖们并不认可耶稣的权威啊。其实,她往后所面对的人群仍旧还是这一帮人,行淫的罪仍旧会影响到她往后的生活。而这就是在今生每一个罪人都不得不面对的问题。马丁路德说:“我们同时是罪人,同时是义人。”基督徒在地上的生活是挣扎的,我们一边披着基督的义袍,来抵抗这世间的罪恶;我们一边又不得不面对义袍下,有罪丑陋的自己。因此,有人将基督徒信主前和信主后对抗罪恶的生活比喻成:一个人潜入水底,虽然头上有许多吨重的水,却感受不到水的重量;但等他从水中冒头时,把半盆水从原处取出,放在他头上,这就成了他的重担。因此,当一个人淹没在罪中时,他不会感受到罪的沉重,也不会因此心生困扰。但当他开始走出罪的状态,罪就开始变得沉重,他就能感受到罪的极大重量。

显然,面对这个充满罪恶的世界,和面对曾经和现在依旧带着罪痕的自己,活下去是需要勇气的。而这种勇气并不是相信自己是无罪的,而是相信那超越自我和世界的上帝,祂愿意来到罪人之中接纳我们。因此,对于妇人来说,“去吧”是需要勇气的,而她之所以能迈开脚步,她的勇气来自发出这个命令的对象是耶稣,是耶稣带给她迈步的勇气。耶稣对妇人说:“去吧,从此不要再犯罪。”因为耶稣知道“去吧”,这个词背后是充满挑战的人生,所以祂就藉着“从此不要再犯罪”为妇人的新生活设立界限,提醒她不再是旧人,而是新造的人,提醒她的新生命,和新生活是重价买来的,是来之不易的。

结论

亲爱的长辈弟兄姊妹们!在这个故事中,我们每个人都能看到自己的影子。我们有时如同那行淫的妇人,在罪的诱惑下心怀侥幸,暗中犯罪,却未曾意识到自己的罪早已暴露在上帝的面前,如同白昼下的丑恶行径无处遁形;转过头来,我们又容易变成文士和法利赛人,满心自以为义地去定他人的罪,用自己的道德标准去衡量他人,对他人的过错指手画脚,却对自身如影随形的罪视而不见;再者,我们也屡屡成为围观的百姓,以看热闹的冷漠心态面对他人的罪行,对他人的跌倒幸灾乐祸,对他人的痛苦麻木不仁,却对深陷罪恶的自我毫无察觉,任由罪在生命中肆意蔓延。

然而,所幸的是,在这个故事里还有“耶稣”。他如同一位慈爱且智慧的向导,在我们深陷罪的泥沼、迷失方向时,耐心地引领我们走向光明与新生。耶稣的出现,打破了律法与福音之间的隔阂,用他那充满爱与力量的话语,释放了被罪所束缚的良心,让我们得以从罪的枷锁中解脱出来,重新踏上通往永生的道路。弟兄姊妹们,谁才是行淫的妇人呢?圣经告诉我们,你我都是基督的新妇,我们每一位都是与主订立婚约的妇人,在将来羔羊的婚宴上,基督要迎娶我们每一位。而在那日到来之前,愿这世上的财富、名望、权力等等这些第三者别将你我的心夺去。面对这些要插足我们与主彼此神圣婚约的第三者,我们要谨记耶稣最后所说的话:“去吧,从此不要再犯罪。”

引言

在2016年的时候,网络上出现了一个非常火的词语叫“吃瓜群众”。什么是“吃瓜群众”呢?顾名思义就是:当人们发生矛盾时,路过的群众,只想看热闹,却根本不关心事情的起因,也不愿介入调和矛盾,甚至有些人在置身事外的同时,巴不得双方矛盾升级,让这场戏变得更好看。其实,这样的场景在我们的身边是常常发生的,我们中国人向来也是喜欢看热闹的一群人。特别是随着信息化时代的到来,吃瓜的阵地慢慢从线下转移到了网上。如今,你我只要打开手机,就有看不完的热闹。作为网络上的吃瓜群众,你我不仅能吃到本地瓜,还能吃到来自五湖四海不同品种的瓜。而在众多的瓜种中,明星被爆绯闻,和谁结婚,又离婚等私生活的瓜,永远是排名靠前的。当然,不只是如今的我们爱吃瓜,今天的经文告诉我们,2000多年前的犹太百姓也是一群吃瓜群众。

在公元30年左右,随着法利赛人在耶路撒冷的妇女院大喊一声说:“夫子,这妇人是正行淫时被拿的。”用今天网络上标题党的话术表达就是:“震惊,有夫之妇暗地里竟做出这种事?”所以,随着法利赛人的喊声,原本正聆听耶稣教导的犹太会众,开始慢慢聚集,他们将这名妇人围在中间,人群中可能已经有人手握石头,随时准备审判这名妇人了。在当时的现场,全场的目光都聚焦在耶稣的身上。法利赛人等待耶稣掉入他们为其所设的网罗,犹太会众等待耶稣一声令下,扔出手中的石头处死妇人,而妇人或许早已心如死灰,等耶稣发声让她早点脱离这充满耻辱的处境。那么,面对这些人内心的想法,我们来看耶稣是如何进行回应的?我们来分享一个题目:《去吧,从此别再犯罪》。我们先来看第一大点:

一、真光照耀罪全显——无人能避的审判

1、妇人被捉,行淫有迹

对于这位行淫的妇人,我们主要从她的身份和罪责来分析。首先,圣经非常明确地告诉你我,这是一名行淫的妇人。约翰福音8章3到4节记载:“文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来……就对耶稣说:‘夫子,这妇人是正行淫时被拿的。’”惩治奸淫罪在旧约中有两处经文依据,一处在《利未记》20章10节:“若有男女行淫,二人都要治死。”还有一处在《申命记》22章22节:“若遇见人与有丈夫的妇人行淫,就要将奸夫、淫妇一并治死。”而当谈及处死的方式时,法利赛人在这里特别强调是“用石头打死”,从这个细节有很大的概率能推算出,这名妇人是已订立婚约,但还未出嫁的处女。因为,在《申命记》22章23-24节说:“若有处女已经许配丈夫,有人在城里遇见她,与她行淫,你们就要把这二人带到本城门,用石头打死。”所以,从上述内容的分析我们可以得出,这位妇人并不是被冤枉,而是被捉奸在床,证据确凿的。她没有为自己辩解的余地,因为“行淫”本身已构成死罪,是罪有应得的。这点在后文耶稣让她从此不要再犯罪,也能得到印证。

而另一方面,从犯罪的后果来看,经文描绘出的妇人形象,是非常发人深省的。首先,在文本中这名妇人从头到尾都非常被动,圣经告诉我们:她被文士和法利赛人捉拿,被他们带到人前;被命令站在人群之中,被犹太会众围观;被文士和法利赛人利用来谋害耶稣。而之所以她要被动地承受这一切,恰恰是因为她自己主动地行淫犯罪。因此,她只能默默承受。其次,圣经也告诉我们这名妇人从头到尾都非常的沉默。在文士和法利赛人的控告下,在犹太群众的围观中,因她是“正行淫之时被拿的”,她没有辩驳的理由,她只能默默无声地忍受。最后,圣经特别强调她从头到尾都是站着的。从开始的时候,文士和法利赛人命令她“站在人群当中”,到人群散去后,只剩耶稣和她时,她仍旧是站着的。“站立”的行动,是为了突出这名妇人在现场是作为一名“被告”,她没有坐下的权力。就像我们小时候犯错,会被父母老师罚站一样。不过对于当时的文化来说,“站立”不仅仅是对这名妇人采取司法的审判,更是对她进行公开的羞辱。因为在当时的司法程序中,“坐下”是代表尊容,而“站立”是公开的耻辱。因此,这名妇人行淫犯罪的时候可以自由躺卧,而如今面对罪证的时候只能站立受辱,等待被石头打死的结局。

亲爱的长辈弟兄姊妹们,妇人行淫当场被捉的这一幕提醒我们:罪的后果是极其严重的。保罗说:“罪的工价乃是死。”显然,我们无人能靠着自己承受这样的结局。而罪行本身却常常是隐蔽的,魔鬼总是对我们的心说:“这点小罪算不得什么,尽情地犯罪吧,反正又无人知道。”而当罪行被发现之后,魔鬼就会马上转身来控告你的良心,让你对自己的罪无地自容,陷入最深的绝望,在这种绝望中让你没法再去面对上帝。就像卖主的犹大一样,在罪的控告下,他无法面对自己的良心,而以死谢罪了。有这样一个故事:

有三位牧师刚刚打完高尔夫球来到休息区,然后他们刚好决定来一个认罪悔改的小聚会。

其中的一个牧师说:“我的良心困扰着我,我试图当个正直的好牧师,但我一直有个软弱,我一生都在与它摔跤,这个软弱就是喝酒,我常常私下喝酒,一直没有得胜。”

另外两个牧师听了就说:“啊,这真是……我们会为你祷告的。”

第二位牧师说:“我也必须坦诚我的软弱,我一直受到情欲的诱惑,虽然能控制自己行为,但我的脑子却有许多不洁净的想法,我一直无法胜过这种处境,请你们为我祷告。”

第三位牧师什么都没有说,于是,另外两位就说:你有没有什么软弱呢?

他说:“有。”

他们说:“那是什么呢?”

他说:“我有一个强迫症。”

他们说:“什么方面的强迫症。”

他说:“我有爆料的强迫症,别人和我说的秘密,我控制不住自己想和他人分享的欲望,而我现在等不及要出去爆你们的料了。”

长辈弟兄姊妹们,这个故事告诉我们,我们暗中犯罪,虽不想让人知道,但总有疏忽的时候。有些罪或许我们能藏在心里一辈子,但即便我们自己不说,身边的人不知道,上帝祂总知道。诗篇90章8节说:“你将我们的罪孽摆在你面前,将我们的隐恶摆在你面光之中。”深愿我们不要成为心怀侥幸的罪人,因为在这日光之下的事,没有一件是上帝不监察的。文士和法利赛人对妇人的控告:“‘夫子,这妇人是正行淫时被拿的。’”就是对你我最好的警戒。

2、领袖设局,暗藏祸心

当文士和法利赛人将行淫的妇人带到耶稣面前的时候,其实他们自己也深陷在罪恶之中。一方面,这群宗教领袖是在选择性执法。因为,在摩西律法中规定的是,要将犯奸淫的双方都用石头打死。而在经文中,我们发现文士和法利赛人只带来了这名妇人,那一位男性通奸者不知所踪了。因此,有圣经学者解释说:这群宗教领袖刻意放走了男性通奸者,只捉拿了女方。因为,在当时的犹太社会中,女性是弱势群体,能更好地成为他们陷害耶稣的工具。而另一方面,文士和法利赛人的行为,暗藏祸心。他们带着这名行淫的妇人来找耶稣,并不是为了履行律法的义,而仅仅是出于要拿耶稣的把柄,从而好除掉耶稣。当他们试探耶稣要如何处置这名行淫的妇人时,耶稣无论是回答处死妇人,还是释放妇人,他们都能找到理由控告耶稣。一方面,若耶稣认同以律法定罪,便僭越了罗马法律赋予罗马官员的司法审判权,从而陷入与世俗权力相悖的困境;而另一方面,若耶稣否定律法的执行,又会遭到他们以不守犹太教传统律法为由的攻击。这样他们就能让耶稣陷入两难之中。

因此,从文士和法利赛人身上,我们看到的是因罪而生的恶毒与仇恨。他们是如此的恶毒,全然不顾妇人的感受,只将她视为一枚试探耶稣的棋子。他们是如此的双标,一边教导犹太会众要遵守律法与典章,而他们自己却罔顾律法。他们本是律法的诠释者和执行者,却全然不顾公义,以权谋私。难怪耶稣在《马太福音》12章34节如此评价他们:“毒蛇的种类!你们既是恶人,怎能说出好话来呢?因为心里所充满的,口里就说出来。”

然而,文士和法利赛人的行为,并不是2000多年前特有的现象,而是在你我的生活中是屡见不鲜的。我们常常说基督教是讲爱的宗教,但是我们真的爱身边的人吗?让我们爱那些值得被爱的,可爱的人是容易做到的,但是让我们去爱罪人呢?去爱犯错之人呢?我想我们的爱心在这个方面,总是不够的。圣经教导我们说:“康健的人用不着医生,有病的人才用得着。耶稣来本不是召义人,乃是召罪人。”(可2:17)我们要警醒,避免落入律法主义和假冒伪善的网罗之中。在面对犯错的人,在指正错误之时,多用温柔的话鼓励他。在弟兄姊妹犯罪之时,不要站在道德的至高点审判他,而是用经上的话语劝他悔改,用爱心挽回他。

3、会众随波,袖手旁观

在这场对行淫妇人的审判中,我们常常忽略的角色是这群围观的群众。圣经对他们的描写不多,故事的开始说:他们到耶稣这里领受教训;接着,他们开始围观这场对行淫妇人的审判;最后,他们从老到少一个个的离去。我们可能会问:“难道他们中间,就没有人发现文士和法利赛人的计谋吗?难道他们当中没有一个人对这名妇人心存怜悯吗?”我想:在他们当中肯定是有的。只是在权衡利弊后,没有人能迈开脚步。律法与权柄的喝声太响,淹没了他们心里那一点微弱的同情;他们怕一旦开口,就会被贴上“纵容淫乱”“违抗摩西”的标签,成为下一个被石头瞄准的对象。于是,他们选择把怜悯放进口袋,把疑问吞进喉咙,把自己藏入人海,用沉默来保全自己。又或许他们害怕自己的入场,会迎来强烈的控告,自己隐而未现的罪会被一件件地扒出来。为真理发声需要勇气,为公义迈步亦需要胆量。只不过他们的勇气和胆量在权衡利弊的过程中,渐渐地消散了。显然,作为一个吃瓜群众,才能实现个人利益的最大化,既满足了自我的猎奇,又不需要为自己的言行承担责任。

在这群犹太百姓的身上,也映射出我们当今社会的吃瓜乱象。你会发现吃瓜群众不只是两千年前的犹太百姓,也是今天坐在我们中间的每一个人。如今,我们将屏幕替代广场,点赞替代石头。当年他们把妇人围成一个圆圈,今天我们把热点也围成一个热搜。文士和法利赛人高举律法,我们高举“道德至上”“网络正义”。当一个公众人物跌倒、当一个家庭丑闻曝光,我们第一时间不是俯身察看真相,而是俯身寻找更刺激的“证据”。我们转发、评论、发表情包,而当屏幕遮住了我们的面容之时,也遮住了我们的怜悯;匿名ID替我们卸下了责任,也湮灭了人性。长辈弟兄姊妹们,请记得:每一次“我只是看看”的点击,都在喂养下一场人们对“行淫妇人”这类事件的猎奇;每一次出于看热闹的“评论、转发”,都可能成为压垮当事人的最后一根稻草。在审判他人之时,先看看自己身上有恶行没有。

在早期教会的教父时期,有一个弟兄犯了罪,长老们聚集在一起商议如何惩罚他。这时他们邀请一位非常有名望的教父——摩西教父参与会议讨论并作决定,而摩西教父却迟迟不愿前往。当他们再三催促时,摩西教父终于动身,他启程时将一个残旧而有破洞的篮子装满沙粒,带在身边。前来迎接他的神父们好奇地问道:“教父,这是什么?”老教父说:“我的罪在我身后汩汩流出,我却看不见它们,而今天我却要审判别人的罪。”

亲爱的长辈弟兄姊妹们,我们会发现在这个故事当中,除了耶稣,所有的人都充满了罪恶。正如圣经所言:“没有义人,连一个也没有。”在上帝神圣的律法下,我们都像不洁净的人,所有的义都像污秽的衣服;我们都像叶子渐渐枯干,我们的罪孽好像风把我们吹去。(赛64:6)正因如此,我们这帮罪人才需要耶稣。接下来,我们来看耶稣是如何回应罪恶的。

二、真光俯身罪可赦——颠覆律法的福音

路德在其《加拉太书讲义》中曾精辟地论及律法与福音的区分,他指出:“当谈及实际经验时,你便会察觉,在你的良心中,福音是稀客,而律法则是常客。因(你的)良心已经习惯了律法,习惯了有罪的感觉,而理性也助长这种感觉。”所以,在面对罪行,世人总是第一时间选择律法定罪的方案。正如,在这个故事里,所有的人都赞同以律法处死行淫的妇人。不过,我们庆幸的是耶稣选择了另外一条路。耶稣深谙律法与福音的功用。正如加拉太书3章22-24节所言:“圣经把众人都圈在罪里,使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。但这因信得救的理还未来以先,我们被看守在律法之下,直圈到那将来的真道显明出来。这样,律法是我们训蒙的师傅,引我们到基督那里,使我们因信称义。”

1、律法定罪,黯然退场

当文士和法利赛人询问耶稣要如何处置这位妇人时,耶稣并没有说话,圣经告诉我们,耶稣却弯着腰用指头在地上画字。(约8:6b)于是,文士和法利赛人见耶稣对他们的提问,没有回应,就不住地问耶稣。这时,耶稣才正式开口说了第一句话:“你们中间谁是没有罪的,谁就可以先拿石头打他。”(约8:7b)耶稣巧妙地将问题抛回给那些定罪妇人的人。这句话宛如一把利剑,直指众人内心深处最隐蔽的角落,让那些自以为义的文士、法利赛人以及围观的百姓们开始审视自己的灵魂。他们是否真的没有罪?他们是否有资格以纯洁无瑕的道德标准去审判这位妇人?耶稣的话语也犹如一束束聚光灯,照亮了他们内心深处那不愿被触及的罪恶,使他们不得不正视自己的虚伪与软弱。耶稣在这里是借着显明在人心的律法,去叩问所有在场人的良心,他让众人意识到,律法的存在并非仅仅为了定罪他人,而是为了让人认识自己的罪。正如有位清教徒所言:“良心就像一面镜子。若是肮脏污秽、布满灰尘,你在当中就看不见什么;但擦去灰尘,你就可以在当中清楚地看到自己的脸面。时候将到,神将擦去人良心这面镜子上的灰尘,人必看到自己的罪清楚重现。”

因此,我们看到在耶稣说了这句话之后,现场所有的人都陷入了沉默。圣经告诉我们:他们听见这话,就从老到少一个一个地都出去了。(约8:9)弟兄姊妹们,你们有没有想过,他们为什么从老到少一个个离去了。圣经在此特别强调离场的顺序,是提醒我们人在世上活得越久,犯的罪就越多。因此,老年人在更多的罪行面前,良心更容易被击溃,因着心中有愧,所以选择赶快离场。而对于少年人来说:并不是没有罪,只是活得还不够久而已。经文也明确指出这些少年人也无法面对良心的谴责,而选择离场。所以,我们要晓得神所赐给我们的良心是何等的宝贵。圣经不但警诫我们的良心不能像被热铁烙惯了一般,还要求我们要持守无亏的良心。

历史中曾发生了这样的一件事:在东德和西德还没有统一的时候,翻越它们之间的柏林墙,被抓的话是会被处死的。而在柏林墙还存在的前几个月的一个傍晚,东德士兵亨里奇像往常一样在柏林墙外巡逻,突然,他发现有一个人轻手轻脚地攀上了柏林墙。亨里奇高举手中的冲锋枪,“砰”的一声枪响,只听见一声惨叫,22岁的东德青年克里斯·戈夫罗伊摔落在墙下,当场死亡。

然而几个月后,1989年底,东西德统一,柏林墙被推倒。此时亨里奇被起诉,死者家属要求追究其法律责任。亨里奇的辩护律师说道,“作为一名守墙士兵,他是在执行命令。作为一名军人,执行命令是他的天职,他别无选择。”

虽然戈弗罗伊的死让人感到惋惜,但如果亨里奇因此被判有罪,也让人摸不着头脑。负责任地履行自己的职责有错吗?然而,当时的法官西奥多·赛德尔说了这么一段话:“作为守墙士兵,不执行上级命令是有罪的,但打不准是无罪的。作为一个心智健全的人,此时此刻,他有把枪口抬高一厘米的主权,这是他应主动承担的良心义务。这个世界,在法律之外还有‘良心’。当法律和良心冲突之时,良心是最高的行为准则,而不是法律。尊重生命,是一个放之四海而皆准的原则。”最终,东德士兵亨里奇因故意开枪杀人被判处三年半有期徒刑。

亲爱的弟兄姊妹们,这个故事并不是要让我们纵容罪恶,而是要让我们在行事为人的过程中,常常自省自己的良心。耶稣的话不仅仅是对2000多年前的这群人说的,他也在叩问今天你我的良心。我们是否常常在生活中成为一名律法主义者呢?我们拿律法的标准肆意审判自己,也去审判他人,却忘了律法的总纲是爱上帝并且爱人如己。愿上帝的律法能击溃我们的自义,好让我们的罪被基督的义所遮盖。

2、福音赦罪,焕然重生

在众人离去之后,圣经告诉我们现场:只剩下耶稣,还有那妇人仍然站在当中。显然,这名有罪的妇人最终的结局还未尘埃落定。这里第二次提到,她仍然站在当中,并且特别提及只剩耶稣和妇人在场,是为了让我们明白,这名妇人依旧是一名“被告”,而耶稣才是真正的审判官。当假冒伪善的审判官离场后,耶稣这位公义的审判官正式登场了。这也从侧面告诉我们一个真理,就是罪人们到头来都需要独自面对上帝的审判,就像大卫在诗篇51篇4节说:“我向你犯罪,唯独得罪了你,在你眼前行了这恶,以致你责备我的时候,显为公义。判断我的时候,显为清正。”那么耶稣会如何审理这个通奸案呢?

我们都知道,耶稣采取的是特赦的方案,耶稣将被告当庭释放了。圣经告诉我们:耶稣就直起腰来,对他说:妇人,那些人在哪里呢。没有人定你的罪么。(约8:10)我们在这里要特别注意,在这场通奸案的审判中,在耶稣和妇人对话之前,没有一个人真正关心过这名妇人的情况,一直到耶稣开口询问妇人的行动,这名妇人才开始被当作一个平等的,有尊严的人来看待。而且我们特别注意到耶稣是直起腰来同她对话,这个动作一方面拉近了耶稣和妇人之间的距离,让她从空间上感受到自己是被重视的;另一方面,直起腰来发言是表示宣讲内容的正式性,也表明耶稣对她的关心。对于耶稣的提问妇人马上回复说:主阿、没有。其实,从妇人的回答看,她已经认罪了,并且她称耶稣是主,也能表明她对耶稣的认信。随后,耶稣说、我也不定你的罪。这不仅是对她认罪行为的肯定,更是宣告她往后罪刑得脱的自由。

可能我们当中有人会觉得耶稣这种赦罪的行动,只体现出了上帝的慈爱,而并没有遵循上帝的公义。毕竟,这名妇人是实实在在犯了奸淫,耶稣虽然是神子有赦罪的权柄,但是圣经也说上帝是圣洁的、忌邪的,眼中是容不下罪恶的。所以,这名妇人的罪归到何处了呢?耶稣又如何施行自己的公义呢?其实,对于耶稣说:我也不定你的罪。我们可以换句话表达:你的罪由我替你承担了。因为不久之后,耶稣就成了被告、面对伪造的指控;法庭将接受编造及错误的证据,直接宣判耶稣死刑,得不到赦免。上帝的独生子耶稣基督代替罪人承担死刑,正如代替这个妇人死在十字架上。因此,耶稣才拥有十足的权利释放这名妇人得以自由。我们来看第三大点:

三、真光引路离罪途——成圣使命的呼召

在耶稣赦免了妇人的罪之后,耶稣最后还说了一句话。耶稣说:“去吧,从此不要再犯罪了。”“去吧”,这个词是耶稣呼召这名妇人离开原地,离开这个让她经历痛苦、悲伤的审判地。因为,她的罪已经赦了,她有充分的自由去开始全新的生活。“去吧”,这个词更代表着主对她的托付,要她在人前去见证主的福音。亲爱的长辈弟兄姊妹们,耶稣对这名妇人说:“去吧。”那她能去哪里呢?她虽然得到了耶稣的赦免,但是她的同胞们,这群宗教领袖们并不认可耶稣的权威啊。其实,她往后所面对的人群仍旧还是这一帮人,行淫的罪仍旧会影响到她往后的生活。而这就是在今生每一个罪人都不得不面对的问题。马丁路德说:“我们同时是罪人,同时是义人。”基督徒在地上的生活是挣扎的,我们一边披着基督的义袍,来抵抗这世间的罪恶;我们一边又不得不面对义袍下,有罪丑陋的自己。因此,有人将基督徒信主前和信主后对抗罪恶的生活比喻成:一个人潜入水底,虽然头上有许多吨重的水,却感受不到水的重量;但等他从水中冒头时,把半盆水从原处取出,放在他头上,这就成了他的重担。因此,当一个人淹没在罪中时,他不会感受到罪的沉重,也不会因此心生困扰。但当他开始走出罪的状态,罪就开始变得沉重,他就能感受到罪的极大重量。

显然,面对这个充满罪恶的世界,和面对曾经和现在依旧带着罪痕的自己,活下去是需要勇气的。而这种勇气并不是相信自己是无罪的,而是相信那超越自我和世界的上帝,祂愿意来到罪人之中接纳我们。因此,对于妇人来说,“去吧”是需要勇气的,而她之所以能迈开脚步,她的勇气来自发出这个命令的对象是耶稣,是耶稣带给她迈步的勇气。耶稣对妇人说:“去吧,从此不要再犯罪。”因为耶稣知道“去吧”,这个词背后是充满挑战的人生,所以祂就藉着“从此不要再犯罪”为妇人的新生活设立界限,提醒她不再是旧人,而是新造的人,提醒她的新生命,和新生活是重价买来的,是来之不易的。

结论

亲爱的长辈弟兄姊妹们!在这个故事中,我们每个人都能看到自己的影子。我们有时如同那行淫的妇人,在罪的诱惑下心怀侥幸,暗中犯罪,却未曾意识到自己的罪早已暴露在上帝的面前,如同白昼下的丑恶行径无处遁形;转过头来,我们又容易变成文士和法利赛人,满心自以为义地去定他人的罪,用自己的道德标准去衡量他人,对他人的过错指手画脚,却对自身如影随形的罪视而不见;再者,我们也屡屡成为围观的百姓,以看热闹的冷漠心态面对他人的罪行,对他人的跌倒幸灾乐祸,对他人的痛苦麻木不仁,却对深陷罪恶的自我毫无察觉,任由罪在生命中肆意蔓延。

然而,所幸的是,在这个故事里还有“耶稣”。他如同一位慈爱且智慧的向导,在我们深陷罪的泥沼、迷失方向时,耐心地引领我们走向光明与新生。耶稣的出现,打破了律法与福音之间的隔阂,用他那充满爱与力量的话语,释放了被罪所束缚的良心,让我们得以从罪的枷锁中解脱出来,重新踏上通往永生的道路。弟兄姊妹们,谁才是行淫的妇人呢?圣经告诉我们,你我都是基督的新妇,我们每一位都是与主订立婚约的妇人,在将来羔羊的婚宴上,基督要迎娶我们每一位。而在那日到来之前,愿这世上的财富、名望、权力等等这些第三者别将你我的心夺去。面对这些要插足我们与主彼此神圣婚约的第三者,我们要谨记耶稣最后所说的话:“去吧,从此不要再犯罪。”

引言

在2016年的时候,网络上出现了一个非常火的词语叫“吃瓜群众”。什么是“吃瓜群众”呢?顾名思义就是:当人们发生矛盾时,路过的群众,只想看热闹,却根本不关心事情的起因,也不愿介入调和矛盾,甚至有些人在置身事外的同时,巴不得双方矛盾升级,让这场戏变得更好看。其实,这样的场景在我们的身边是常常发生的,我们中国人向来也是喜欢看热闹的一群人。特别是随着信息化时代的到来,吃瓜的阵地慢慢从线下转移到了网上。如今,你我只要打开手机,就有看不完的热闹。作为网络上的吃瓜群众,你我不仅能吃到本地瓜,还能吃到来自五湖四海不同品种的瓜。而在众多的瓜种中,明星被爆绯闻,和谁结婚,又离婚等私生活的瓜,永远是排名靠前的。当然,不只是如今的我们爱吃瓜,今天的经文告诉我们,2000多年前的犹太百姓也是一群吃瓜群众。

在公元30年左右,随着法利赛人在耶路撒冷的妇女院大喊一声说:“夫子,这妇人是正行淫时被拿的。”用今天网络上标题党的话术表达就是:“震惊,有夫之妇暗地里竟做出这种事?”所以,随着法利赛人的喊声,原本正聆听耶稣教导的犹太会众,开始慢慢聚集,他们将这名妇人围在中间,人群中可能已经有人手握石头,随时准备审判这名妇人了。在当时的现场,全场的目光都聚焦在耶稣的身上。法利赛人等待耶稣掉入他们为其所设的网罗,犹太会众等待耶稣一声令下,扔出手中的石头处死妇人,而妇人或许早已心如死灰,等耶稣发声让她早点脱离这充满耻辱的处境。那么,面对这些人内心的想法,我们来看耶稣是如何进行回应的?我们来分享一个题目:《去吧,从此别再犯罪》。我们先来看第一大点:

一、真光照耀罪全显——无人能避的审判

1、妇人被捉,行淫有迹

对于这位行淫的妇人,我们主要从她的身份和罪责来分析。首先,圣经非常明确地告诉你我,这是一名行淫的妇人。约翰福音8章3到4节记载:“文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来……就对耶稣说:‘夫子,这妇人是正行淫时被拿的。’”惩治奸淫罪在旧约中有两处经文依据,一处在《利未记》20章10节:“若有男女行淫,二人都要治死。”还有一处在《申命记》22章22节:“若遇见人与有丈夫的妇人行淫,就要将奸夫、淫妇一并治死。”而当谈及处死的方式时,法利赛人在这里特别强调是“用石头打死”,从这个细节有很大的概率能推算出,这名妇人是已订立婚约,但还未出嫁的处女。因为,在《申命记》22章23-24节说:“若有处女已经许配丈夫,有人在城里遇见她,与她行淫,你们就要把这二人带到本城门,用石头打死。”所以,从上述内容的分析我们可以得出,这位妇人并不是被冤枉,而是被捉奸在床,证据确凿的。她没有为自己辩解的余地,因为“行淫”本身已构成死罪,是罪有应得的。这点在后文耶稣让她从此不要再犯罪,也能得到印证。

而另一方面,从犯罪的后果来看,经文描绘出的妇人形象,是非常发人深省的。首先,在文本中这名妇人从头到尾都非常被动,圣经告诉我们:她被文士和法利赛人捉拿,被他们带到人前;被命令站在人群之中,被犹太会众围观;被文士和法利赛人利用来谋害耶稣。而之所以她要被动地承受这一切,恰恰是因为她自己主动地行淫犯罪。因此,她只能默默承受。其次,圣经也告诉我们这名妇人从头到尾都非常的沉默。在文士和法利赛人的控告下,在犹太群众的围观中,因她是“正行淫之时被拿的”,她没有辩驳的理由,她只能默默无声地忍受。最后,圣经特别强调她从头到尾都是站着的。从开始的时候,文士和法利赛人命令她“站在人群当中”,到人群散去后,只剩耶稣和她时,她仍旧是站着的。“站立”的行动,是为了突出这名妇人在现场是作为一名“被告”,她没有坐下的权力。就像我们小时候犯错,会被父母老师罚站一样。不过对于当时的文化来说,“站立”不仅仅是对这名妇人采取司法的审判,更是对她进行公开的羞辱。因为在当时的司法程序中,“坐下”是代表尊容,而“站立”是公开的耻辱。因此,这名妇人行淫犯罪的时候可以自由躺卧,而如今面对罪证的时候只能站立受辱,等待被石头打死的结局。

亲爱的长辈弟兄姊妹们,妇人行淫当场被捉的这一幕提醒我们:罪的后果是极其严重的。保罗说:“罪的工价乃是死。”显然,我们无人能靠着自己承受这样的结局。而罪行本身却常常是隐蔽的,魔鬼总是对我们的心说:“这点小罪算不得什么,尽情地犯罪吧,反正又无人知道。”而当罪行被发现之后,魔鬼就会马上转身来控告你的良心,让你对自己的罪无地自容,陷入最深的绝望,在这种绝望中让你没法再去面对上帝。就像卖主的犹大一样,在罪的控告下,他无法面对自己的良心,而以死谢罪了。有这样一个故事:

有三位牧师刚刚打完高尔夫球来到休息区,然后他们刚好决定来一个认罪悔改的小聚会。

其中的一个牧师说:“我的良心困扰着我,我试图当个正直的好牧师,但我一直有个软弱,我一生都在与它摔跤,这个软弱就是喝酒,我常常私下喝酒,一直没有得胜。”

另外两个牧师听了就说:“啊,这真是……我们会为你祷告的。”

第二位牧师说:“我也必须坦诚我的软弱,我一直受到情欲的诱惑,虽然能控制自己行为,但我的脑子却有许多不洁净的想法,我一直无法胜过这种处境,请你们为我祷告。”

第三位牧师什么都没有说,于是,另外两位就说:你有没有什么软弱呢?

他说:“有。”

他们说:“那是什么呢?”

他说:“我有一个强迫症。”

他们说:“什么方面的强迫症。”

他说:“我有爆料的强迫症,别人和我说的秘密,我控制不住自己想和他人分享的欲望,而我现在等不及要出去爆你们的料了。”

长辈弟兄姊妹们,这个故事告诉我们,我们暗中犯罪,虽不想让人知道,但总有疏忽的时候。有些罪或许我们能藏在心里一辈子,但即便我们自己不说,身边的人不知道,上帝祂总知道。诗篇90章8节说:“你将我们的罪孽摆在你面前,将我们的隐恶摆在你面光之中。”深愿我们不要成为心怀侥幸的罪人,因为在这日光之下的事,没有一件是上帝不监察的。文士和法利赛人对妇人的控告:“‘夫子,这妇人是正行淫时被拿的。’”就是对你我最好的警戒。

2、领袖设局,暗藏祸心

当文士和法利赛人将行淫的妇人带到耶稣面前的时候,其实他们自己也深陷在罪恶之中。一方面,这群宗教领袖是在选择性执法。因为,在摩西律法中规定的是,要将犯奸淫的双方都用石头打死。而在经文中,我们发现文士和法利赛人只带来了这名妇人,那一位男性通奸者不知所踪了。因此,有圣经学者解释说:这群宗教领袖刻意放走了男性通奸者,只捉拿了女方。因为,在当时的犹太社会中,女性是弱势群体,能更好地成为他们陷害耶稣的工具。而另一方面,文士和法利赛人的行为,暗藏祸心。他们带着这名行淫的妇人来找耶稣,并不是为了履行律法的义,而仅仅是出于要拿耶稣的把柄,从而好除掉耶稣。当他们试探耶稣要如何处置这名行淫的妇人时,耶稣无论是回答处死妇人,还是释放妇人,他们都能找到理由控告耶稣。一方面,若耶稣认同以律法定罪,便僭越了罗马法律赋予罗马官员的司法审判权,从而陷入与世俗权力相悖的困境;而另一方面,若耶稣否定律法的执行,又会遭到他们以不守犹太教传统律法为由的攻击。这样他们就能让耶稣陷入两难之中。

因此,从文士和法利赛人身上,我们看到的是因罪而生的恶毒与仇恨。他们是如此的恶毒,全然不顾妇人的感受,只将她视为一枚试探耶稣的棋子。他们是如此的双标,一边教导犹太会众要遵守律法与典章,而他们自己却罔顾律法。他们本是律法的诠释者和执行者,却全然不顾公义,以权谋私。难怪耶稣在《马太福音》12章34节如此评价他们:“毒蛇的种类!你们既是恶人,怎能说出好话来呢?因为心里所充满的,口里就说出来。”

然而,文士和法利赛人的行为,并不是2000多年前特有的现象,而是在你我的生活中是屡见不鲜的。我们常常说基督教是讲爱的宗教,但是我们真的爱身边的人吗?让我们爱那些值得被爱的,可爱的人是容易做到的,但是让我们去爱罪人呢?去爱犯错之人呢?我想我们的爱心在这个方面,总是不够的。圣经教导我们说:“康健的人用不着医生,有病的人才用得着。耶稣来本不是召义人,乃是召罪人。”(可2:17)我们要警醒,避免落入律法主义和假冒伪善的网罗之中。在面对犯错的人,在指正错误之时,多用温柔的话鼓励他。在弟兄姊妹犯罪之时,不要站在道德的至高点审判他,而是用经上的话语劝他悔改,用爱心挽回他。

3、会众随波,袖手旁观

在这场对行淫妇人的审判中,我们常常忽略的角色是这群围观的群众。圣经对他们的描写不多,故事的开始说:他们到耶稣这里领受教训;接着,他们开始围观这场对行淫妇人的审判;最后,他们从老到少一个个的离去。我们可能会问:“难道他们中间,就没有人发现文士和法利赛人的计谋吗?难道他们当中没有一个人对这名妇人心存怜悯吗?”我想:在他们当中肯定是有的。只是在权衡利弊后,没有人能迈开脚步。律法与权柄的喝声太响,淹没了他们心里那一点微弱的同情;他们怕一旦开口,就会被贴上“纵容淫乱”“违抗摩西”的标签,成为下一个被石头瞄准的对象。于是,他们选择把怜悯放进口袋,把疑问吞进喉咙,把自己藏入人海,用沉默来保全自己。又或许他们害怕自己的入场,会迎来强烈的控告,自己隐而未现的罪会被一件件地扒出来。为真理发声需要勇气,为公义迈步亦需要胆量。只不过他们的勇气和胆量在权衡利弊的过程中,渐渐地消散了。显然,作为一个吃瓜群众,才能实现个人利益的最大化,既满足了自我的猎奇,又不需要为自己的言行承担责任。

在这群犹太百姓的身上,也映射出我们当今社会的吃瓜乱象。你会发现吃瓜群众不只是两千年前的犹太百姓,也是今天坐在我们中间的每一个人。如今,我们将屏幕替代广场,点赞替代石头。当年他们把妇人围成一个圆圈,今天我们把热点也围成一个热搜。文士和法利赛人高举律法,我们高举“道德至上”“网络正义”。当一个公众人物跌倒、当一个家庭丑闻曝光,我们第一时间不是俯身察看真相,而是俯身寻找更刺激的“证据”。我们转发、评论、发表情包,而当屏幕遮住了我们的面容之时,也遮住了我们的怜悯;匿名ID替我们卸下了责任,也湮灭了人性。长辈弟兄姊妹们,请记得:每一次“我只是看看”的点击,都在喂养下一场人们对“行淫妇人”这类事件的猎奇;每一次出于看热闹的“评论、转发”,都可能成为压垮当事人的最后一根稻草。在审判他人之时,先看看自己身上有恶行没有。

在早期教会的教父时期,有一个弟兄犯了罪,长老们聚集在一起商议如何惩罚他。这时他们邀请一位非常有名望的教父——摩西教父参与会议讨论并作决定,而摩西教父却迟迟不愿前往。当他们再三催促时,摩西教父终于动身,他启程时将一个残旧而有破洞的篮子装满沙粒,带在身边。前来迎接他的神父们好奇地问道:“教父,这是什么?”老教父说:“我的罪在我身后汩汩流出,我却看不见它们,而今天我却要审判别人的罪。”

亲爱的长辈弟兄姊妹们,我们会发现在这个故事当中,除了耶稣,所有的人都充满了罪恶。正如圣经所言:“没有义人,连一个也没有。”在上帝神圣的律法下,我们都像不洁净的人,所有的义都像污秽的衣服;我们都像叶子渐渐枯干,我们的罪孽好像风把我们吹去。(赛64:6)正因如此,我们这帮罪人才需要耶稣。接下来,我们来看耶稣是如何回应罪恶的。

二、真光俯身罪可赦——颠覆律法的福音

路德在其《加拉太书讲义》中曾精辟地论及律法与福音的区分,他指出:“当谈及实际经验时,你便会察觉,在你的良心中,福音是稀客,而律法则是常客。因(你的)良心已经习惯了律法,习惯了有罪的感觉,而理性也助长这种感觉。”所以,在面对罪行,世人总是第一时间选择律法定罪的方案。正如,在这个故事里,所有的人都赞同以律法处死行淫的妇人。不过,我们庆幸的是耶稣选择了另外一条路。耶稣深谙律法与福音的功用。正如加拉太书3章22-24节所言:“圣经把众人都圈在罪里,使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。但这因信得救的理还未来以先,我们被看守在律法之下,直圈到那将来的真道显明出来。这样,律法是我们训蒙的师傅,引我们到基督那里,使我们因信称义。”

1、律法定罪,黯然退场

当文士和法利赛人询问耶稣要如何处置这位妇人时,耶稣并没有说话,圣经告诉我们,耶稣却弯着腰用指头在地上画字。(约8:6b)于是,文士和法利赛人见耶稣对他们的提问,没有回应,就不住地问耶稣。这时,耶稣才正式开口说了第一句话:“你们中间谁是没有罪的,谁就可以先拿石头打他。”(约8:7b)耶稣巧妙地将问题抛回给那些定罪妇人的人。这句话宛如一把利剑,直指众人内心深处最隐蔽的角落,让那些自以为义的文士、法利赛人以及围观的百姓们开始审视自己的灵魂。他们是否真的没有罪?他们是否有资格以纯洁无瑕的道德标准去审判这位妇人?耶稣的话语也犹如一束束聚光灯,照亮了他们内心深处那不愿被触及的罪恶,使他们不得不正视自己的虚伪与软弱。耶稣在这里是借着显明在人心的律法,去叩问所有在场人的良心,他让众人意识到,律法的存在并非仅仅为了定罪他人,而是为了让人认识自己的罪。正如有位清教徒所言:“良心就像一面镜子。若是肮脏污秽、布满灰尘,你在当中就看不见什么;但擦去灰尘,你就可以在当中清楚地看到自己的脸面。时候将到,神将擦去人良心这面镜子上的灰尘,人必看到自己的罪清楚重现。”

因此,我们看到在耶稣说了这句话之后,现场所有的人都陷入了沉默。圣经告诉我们:他们听见这话,就从老到少一个一个地都出去了。(约8:9)弟兄姊妹们,你们有没有想过,他们为什么从老到少一个个离去了。圣经在此特别强调离场的顺序,是提醒我们人在世上活得越久,犯的罪就越多。因此,老年人在更多的罪行面前,良心更容易被击溃,因着心中有愧,所以选择赶快离场。而对于少年人来说:并不是没有罪,只是活得还不够久而已。经文也明确指出这些少年人也无法面对良心的谴责,而选择离场。所以,我们要晓得神所赐给我们的良心是何等的宝贵。圣经不但警诫我们的良心不能像被热铁烙惯了一般,还要求我们要持守无亏的良心。

历史中曾发生了这样的一件事:在东德和西德还没有统一的时候,翻越它们之间的柏林墙,被抓的话是会被处死的。而在柏林墙还存在的前几个月的一个傍晚,东德士兵亨里奇像往常一样在柏林墙外巡逻,突然,他发现有一个人轻手轻脚地攀上了柏林墙。亨里奇高举手中的冲锋枪,“砰”的一声枪响,只听见一声惨叫,22岁的东德青年克里斯·戈夫罗伊摔落在墙下,当场死亡。

然而几个月后,1989年底,东西德统一,柏林墙被推倒。此时亨里奇被起诉,死者家属要求追究其法律责任。亨里奇的辩护律师说道,“作为一名守墙士兵,他是在执行命令。作为一名军人,执行命令是他的天职,他别无选择。”

虽然戈弗罗伊的死让人感到惋惜,但如果亨里奇因此被判有罪,也让人摸不着头脑。负责任地履行自己的职责有错吗?然而,当时的法官西奥多·赛德尔说了这么一段话:“作为守墙士兵,不执行上级命令是有罪的,但打不准是无罪的。作为一个心智健全的人,此时此刻,他有把枪口抬高一厘米的主权,这是他应主动承担的良心义务。这个世界,在法律之外还有‘良心’。当法律和良心冲突之时,良心是最高的行为准则,而不是法律。尊重生命,是一个放之四海而皆准的原则。”最终,东德士兵亨里奇因故意开枪杀人被判处三年半有期徒刑。

亲爱的弟兄姊妹们,这个故事并不是要让我们纵容罪恶,而是要让我们在行事为人的过程中,常常自省自己的良心。耶稣的话不仅仅是对2000多年前的这群人说的,他也在叩问今天你我的良心。我们是否常常在生活中成为一名律法主义者呢?我们拿律法的标准肆意审判自己,也去审判他人,却忘了律法的总纲是爱上帝并且爱人如己。愿上帝的律法能击溃我们的自义,好让我们的罪被基督的义所遮盖。

2、福音赦罪,焕然重生

在众人离去之后,圣经告诉我们现场:只剩下耶稣,还有那妇人仍然站在当中。显然,这名有罪的妇人最终的结局还未尘埃落定。这里第二次提到,她仍然站在当中,并且特别提及只剩耶稣和妇人在场,是为了让我们明白,这名妇人依旧是一名“被告”,而耶稣才是真正的审判官。当假冒伪善的审判官离场后,耶稣这位公义的审判官正式登场了。这也从侧面告诉我们一个真理,就是罪人们到头来都需要独自面对上帝的审判,就像大卫在诗篇51篇4节说:“我向你犯罪,唯独得罪了你,在你眼前行了这恶,以致你责备我的时候,显为公义。判断我的时候,显为清正。”那么耶稣会如何审理这个通奸案呢?

我们都知道,耶稣采取的是特赦的方案,耶稣将被告当庭释放了。圣经告诉我们:耶稣就直起腰来,对他说:妇人,那些人在哪里呢。没有人定你的罪么。(约8:10)我们在这里要特别注意,在这场通奸案的审判中,在耶稣和妇人对话之前,没有一个人真正关心过这名妇人的情况,一直到耶稣开口询问妇人的行动,这名妇人才开始被当作一个平等的,有尊严的人来看待。而且我们特别注意到耶稣是直起腰来同她对话,这个动作一方面拉近了耶稣和妇人之间的距离,让她从空间上感受到自己是被重视的;另一方面,直起腰来发言是表示宣讲内容的正式性,也表明耶稣对她的关心。对于耶稣的提问妇人马上回复说:主阿、没有。其实,从妇人的回答看,她已经认罪了,并且她称耶稣是主,也能表明她对耶稣的认信。随后,耶稣说、我也不定你的罪。这不仅是对她认罪行为的肯定,更是宣告她往后罪刑得脱的自由。

可能我们当中有人会觉得耶稣这种赦罪的行动,只体现出了上帝的慈爱,而并没有遵循上帝的公义。毕竟,这名妇人是实实在在犯了奸淫,耶稣虽然是神子有赦罪的权柄,但是圣经也说上帝是圣洁的、忌邪的,眼中是容不下罪恶的。所以,这名妇人的罪归到何处了呢?耶稣又如何施行自己的公义呢?其实,对于耶稣说:我也不定你的罪。我们可以换句话表达:你的罪由我替你承担了。因为不久之后,耶稣就成了被告、面对伪造的指控;法庭将接受编造及错误的证据,直接宣判耶稣死刑,得不到赦免。上帝的独生子耶稣基督代替罪人承担死刑,正如代替这个妇人死在十字架上。因此,耶稣才拥有十足的权利释放这名妇人得以自由。我们来看第三大点:

三、真光引路离罪途——成圣使命的呼召

在耶稣赦免了妇人的罪之后,耶稣最后还说了一句话。耶稣说:“去吧,从此不要再犯罪了。”“去吧”,这个词是耶稣呼召这名妇人离开原地,离开这个让她经历痛苦、悲伤的审判地。因为,她的罪已经赦了,她有充分的自由去开始全新的生活。“去吧”,这个词更代表着主对她的托付,要她在人前去见证主的福音。亲爱的长辈弟兄姊妹们,耶稣对这名妇人说:“去吧。”那她能去哪里呢?她虽然得到了耶稣的赦免,但是她的同胞们,这群宗教领袖们并不认可耶稣的权威啊。其实,她往后所面对的人群仍旧还是这一帮人,行淫的罪仍旧会影响到她往后的生活。而这就是在今生每一个罪人都不得不面对的问题。马丁路德说:“我们同时是罪人,同时是义人。”基督徒在地上的生活是挣扎的,我们一边披着基督的义袍,来抵抗这世间的罪恶;我们一边又不得不面对义袍下,有罪丑陋的自己。因此,有人将基督徒信主前和信主后对抗罪恶的生活比喻成:一个人潜入水底,虽然头上有许多吨重的水,却感受不到水的重量;但等他从水中冒头时,把半盆水从原处取出,放在他头上,这就成了他的重担。因此,当一个人淹没在罪中时,他不会感受到罪的沉重,也不会因此心生困扰。但当他开始走出罪的状态,罪就开始变得沉重,他就能感受到罪的极大重量。

显然,面对这个充满罪恶的世界,和面对曾经和现在依旧带着罪痕的自己,活下去是需要勇气的。而这种勇气并不是相信自己是无罪的,而是相信那超越自我和世界的上帝,祂愿意来到罪人之中接纳我们。因此,对于妇人来说,“去吧”是需要勇气的,而她之所以能迈开脚步,她的勇气来自发出这个命令的对象是耶稣,是耶稣带给她迈步的勇气。耶稣对妇人说:“去吧,从此不要再犯罪。”因为耶稣知道“去吧”,这个词背后是充满挑战的人生,所以祂就藉着“从此不要再犯罪”为妇人的新生活设立界限,提醒她不再是旧人,而是新造的人,提醒她的新生命,和新生活是重价买来的,是来之不易的。

结论

亲爱的长辈弟兄姊妹们!在这个故事中,我们每个人都能看到自己的影子。我们有时如同那行淫的妇人,在罪的诱惑下心怀侥幸,暗中犯罪,却未曾意识到自己的罪早已暴露在上帝的面前,如同白昼下的丑恶行径无处遁形;转过头来,我们又容易变成文士和法利赛人,满心自以为义地去定他人的罪,用自己的道德标准去衡量他人,对他人的过错指手画脚,却对自身如影随形的罪视而不见;再者,我们也屡屡成为围观的百姓,以看热闹的冷漠心态面对他人的罪行,对他人的跌倒幸灾乐祸,对他人的痛苦麻木不仁,却对深陷罪恶的自我毫无察觉,任由罪在生命中肆意蔓延。

然而,所幸的是,在这个故事里还有“耶稣”。他如同一位慈爱且智慧的向导,在我们深陷罪的泥沼、迷失方向时,耐心地引领我们走向光明与新生。耶稣的出现,打破了律法与福音之间的隔阂,用他那充满爱与力量的话语,释放了被罪所束缚的良心,让我们得以从罪的枷锁中解脱出来,重新踏上通往永生的道路。弟兄姊妹们,谁才是行淫的妇人呢?圣经告诉我们,你我都是基督的新妇,我们每一位都是与主订立婚约的妇人,在将来羔羊的婚宴上,基督要迎娶我们每一位。而在那日到来之前,愿这世上的财富、名望、权力等等这些第三者别将你我的心夺去。面对这些要插足我们与主彼此神圣婚约的第三者,我们要谨记耶稣最后所说的话:“去吧,从此不要再犯罪。”

赞助商链接

下一篇:基督教与儒家的服务观对话 上一篇:偶像不是中心,神才是中心(七)偶像不是中心,神才是中心

打印文章 录入:姜荣信

责任编辑:王庆荣

你可能也喜欢Related Posts

- 本作者更多文章

- 《去吧,从此不要再犯罪》2025-09-03

- 耶稣是生命的粮2025-06-25

- 以耶稣的目光看待死亡和复活2025-06-24

- 以福音释放被罪所缚的天良2025-06-22

- 信靠中的真平安2025-06-21

- 赞助商链接

- 相关文章

- 热门文章

跟从主的三种人

跟从主的三种人

作者:林玉解 2018-09 从环境看神的安排

从环境看神的安排

作者:佳音 2021-05 《诗篇51篇》解析《诚心认罪的祷告》

《诗篇51篇》解析《诚心认罪的祷告》

作者:佳音 2020-02 讲章:与神同行的人生

讲章:与神同行的人生

作者:小方舟 2021-06 新年讲章:迎新三件事

新年讲章:迎新三件事

作者:齐素先 2018-12 你要保守你心,胜过保守一切

你要保守你心,胜过保守一切

作者:谢迦勒 2019-11 讲章:等候耶和华

讲章:等候耶和华

作者:小方舟 2021-05