圣经论语对读第三课:“人不知而不慍”讲的是人与神的关系

人不知而不慍,不亦君子乎。

注释:慍:怨恨,生气。

对读:

“神的道是活泼的,是有功效的,比一切两刃的剑更快,甚至魂与灵、骨节与骨髓,都能切入、剖开,连心中的思念和主意都能辨明。并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前,都是赤露敞开的。”(《希伯来书》4:12-13)

“我现在被浇奠,我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了,当跑的路我已经跑尽了,所信的道我已经守住了。从今以后,有公义的冠冕为我存留,就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的,不但赐给我,也赐给凡爱慕他显现的人。”(《提摩太后书》4:6-8)

解析:

这一句讲的是人与神的关系。虽然字面上并没有出现神,但在意思中暗含着。为什么能够做到人不知而不慍,这不止与人相关,最终与神相关。“子曰:‘不怨天,不尤人,下學而上達,知我者其天乎!’”(《憲問》14:35)就是说,人不知道我,不了解我,甚至误解我,但这都不要紧,因为神知道我,他了解我的所有心思意念。值得注意的是:孔子所说的天,相当于今天基督徒所说的独一神,而他提到的神,则指诸神,就是各种偶像。“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏聖人之言。”(《季氏》16:8)畏天命,相当于敬畏神的诫命与旨意;畏大人,相当于顺服在上掌权者;畏聖人之言,相当于敬畏先知的话语。《説文解字》:“聖,通也。从耳,呈聲。”《管子?四时》:“听信之谓圣。”从“聖”字字形看,甲骨文,像一个长着大耳朵的人在手捧着一件礼器,金文将“人”写成“壬”。可见,圣人应该是上听天命下传人间的这样一个角色,与旧约中的先知相似。孔子说的是畏聖人之言,而不是畏聖人本身,也说明了这一点。

人不知而不慍,也是孟子所追求的境界。《孟子·尽心上》:孟子谓宋句践曰:“子好游乎?吾语子游。人知之,亦嚣嚣;人不知,亦嚣嚣。”曰:“何如斯可以嚣嚣矣?”曰:“尊德乐义,则可以嚣嚣矣。故士穷不失义,达不离道。穷不失义,故士得己焉;达不离道,故民不失望焉。古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。”但孟子更多着眼于人的世界,而不是像孔子那样仰望天空。

子曰:‘笃信好学,守死善道。危邦不入,乱邦不居。天下有道则见,无道则隐。邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。’”(《泰伯》8:13)朱熹《论语集注》对此解释的很好:“不笃信,则不能好学;然笃信而不好学,则所信或非其正。不守死,则不能以善其道;然守死而不足以善其道,则亦徒死而已。盖守死者笃信之效,善道者好学之功。”孔子所说的“笃信好学,守死善道。”也相当于保罗所说的“那美好的仗我已经打过了,当跑的路我已经跑尽了,所信的道我已经守住了。”只是孔子尚不清楚道究竟是什么,而保罗亲眼看见过这道,就是道成肉身的耶稣基督。他就是道路、真理与生命。故保罗具有坚定的信心,勇往直前,不像孔子那样是知其不可而为之,带有几分无奈与苍凉。

赞助商链接

- 本作者更多文章

- 只缘身在此山中2019-05-01

- 中国思想界的一种可能2018-09-14

- 近年来非基督徒的基督教题材小说2018-07-27

- 愿你饶恕我们的亏欠2018-06-09

- 正常还是不正常?2018-05-26

- 【影评】谈史蒂芬▪斯皮尔伯2018-05-25

- 青春选择与信仰传承:谈李芳芳电2018-05-04

- 首部中国基督教歌剧《诱惑》在京2017-12-26

- 所谓伊人,在水一方2017-12-02

- 赞助商链接

- 相关文章

- 热门文章

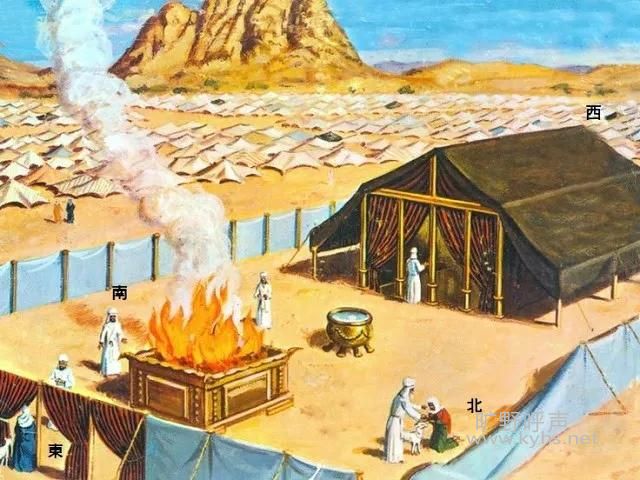

你对圣经中的五祭了解有多少呢

你对圣经中的五祭了解有多少呢

作者:张迦勒 2020-10 基督教中国化之我见

基督教中国化之我见

作者:大漠 2017-12 使徒信经简释(1):我信圣父

使徒信经简释(1):我信圣父

作者:陈向舟 2017-02 天堂是什么样子的?

天堂是什么样子的?

作者:威廉.倪科思 2018-06 圣餐的意义

圣餐的意义

作者:赵广学长老 2021-11 神审判人的八种方法

神审判人的八种方法

作者:唐崇荣牧师 2014-04 以耶和华为神的,那国是有福的

以耶和华为神的,那国是有福的

作者:仆人之歌 2016-11