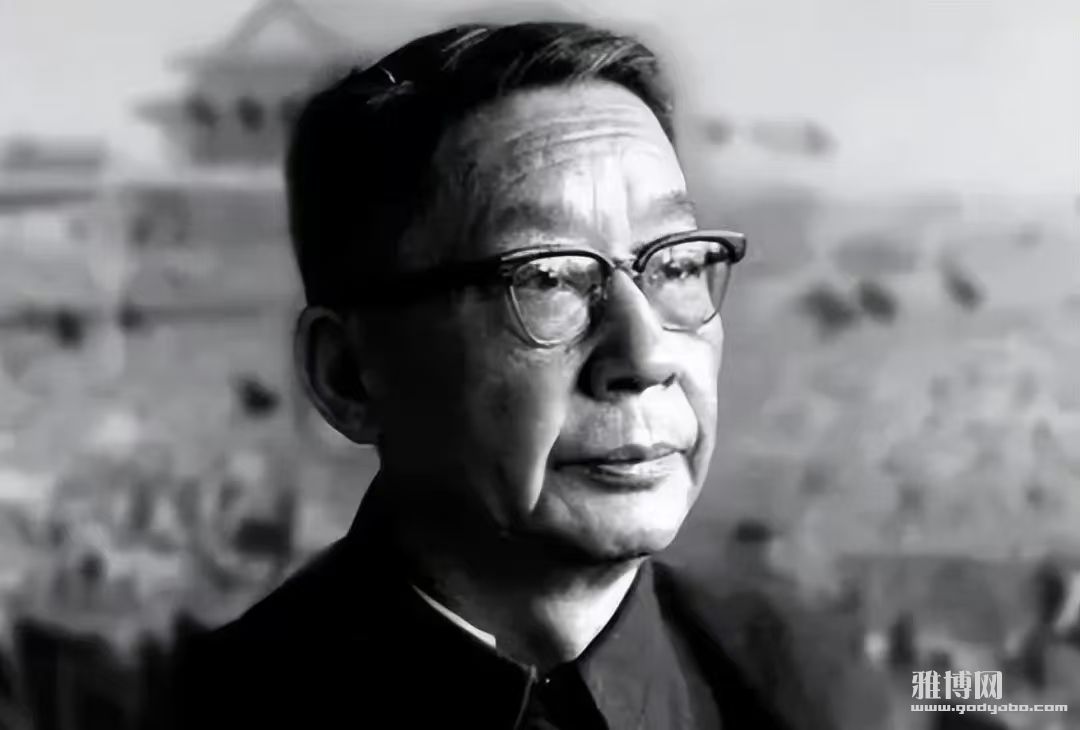

秋日的太平湖,波光粼粼,微风拂过,湖面泛起涟漪,仿佛在低语着一段未完的故事。1966年8月24日夜,一个身影悄然走近湖边,手持一本诗词集,静静地凝望水面。那是老舍,笔名背后藏着舒舍予的灵魂,一个曾在信仰的灯塔下寻找方向的文人。他的离去,如同一颗星辰陨落,留给后人无尽的叹息与追问:一个曾在“爱的真光”中行走的人,为何最终选择沉入湖底?他的信仰与生命的终章,究竟藏着怎样的矛盾?

老舍的青年时代,曾在“恩典的呼唤”中驻足。1922年,他在双十节的纪念会上,曾公开表达了对“救恩之道”的认同,言辞间流露出对“十字架上的爱”的敬畏。他曾说:“我们要背负两个十字架,一个为破旧世界,一个为新世界的诞生。”这话如同“种籽落在好土里”,在当时的文化圈中激起涟漪。他的作品《老张的哲学》中,李静面对湖水时的沉思,隐隐透露出他对“生命意义”的叩问:“宇宙是什么?生命是什么?”这样的追问,恰似古人“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的叹息,承载着他对人世苦难的深切关怀。

然而,信仰的道路并非坦途,如同“羊入迷途”,人心的软弱常在风雨中显露。20世纪30年代,老舍远赴英国,教授中文,远离了故土的喧嚣,也似乎疏远了那盏曾照亮他心路的“真光”。他在异乡的文字中,流露出对“世人之罪”的嘲讽,却鲜有对“救赎之恩”的提及。他的小说《二马》中,老马对“圣经”的冷漠态度,像是对“属世之心”的戏谑,也仿佛是他内心挣扎的投影。正如古语“近朱者赤,近墨者黑”,环境的变迁悄然影响着他的心境。回到故国后,他笔下的北京胡同,充满了市井的烟火气,却少了对“永恒之城”的追寻。他的信仰,如同“灯放在斗底下”,光亮渐隐,掩于世俗的喧嚣。

50年代的老舍,迎来了人生的巅峰。他被誉为“人民的艺术家”,作品如《茶馆》《龙须沟》脍炙人口。他的言辞中,常常流露出对新社会的热情,仿佛在践行“为主作见证”的呼召。然而,这份热情背后,却隐藏着“试探的网罗”。他曾在一篇文章中写道:“我最注意写得对不对,而非好不好。”这话如同一把双刃剑,刺痛了那些期待他坚守“真理之道”的心。他的笔,渐渐偏向了“属地的荣耀”,而非“属天的呼召”。正如古诗云:“身世酒杯中,万事皆空”,他的内心,或许已在“名利场”中迷失了方向。

1966年的夏天,风暴席卷而来。“恶者的箭”飞舞。老舍被押至孔庙,跪在焚烧戏服的火堆前,遭受了三小时的毒打。血迹斑斑的白帕,遮不住他头上的伤痕;“我知罪”的低语,掩不住他内心的破碎。据目击者杨沫回忆,那一日,老舍被女学生围住,皮带抽打下,他沉默如“受苦的羔羊”。当晚深夜才拖着伤痕累累的身躯回家。家人回忆,他未进一餐,沉默地睡下,仿佛在“旷野中独行”。次日清晨,他带着一本诗词集,走向了太平湖。湖边的老者,见他手持书卷,念了一整天,直到夜深人静,他才站起身,纵身跃入湖中。

老舍的离去,令人扼腕。他的信仰与投湖的矛盾,如同“荆棘中的百合”,在历史的长河中显得格外刺眼。从“爱的真光”的角度看,他的选择或许是“懦弱的逃避”,更是“灵魂的呐喊”。他曾说过:“我爱咱们的国呀,可是谁爱我呢?”这话如同“被弃的呼声”,道尽了一个文人的孤独与绝望。正如古语“英雄末路,壮士断腕”,他在肉身与精神的双重折磨下,或许选择了以死来“见证尊严”。他的小说《老张的哲学》中,李静在湖边的自问自答,最终坚定了死亡的决心。这是否也是老舍在太平湖畔的写照?他在湖边凝望,是否也在叩问:“我的灵魂归往何处?”

然而,信仰的视角也提醒我们,“生命的盼望”从未止息。即使在“最深的幽谷”,仍有“慈绳爱索”牵引。牧者常言:“软弱的人,也能在试炼中得坚固。”老舍的信仰,或许在人生的最后阶段被“世俗的洪流”冲淡,但他早年的“真光”体验,是否也在湖边的那一刻,悄然点亮了他的心?我们无从知晓。但可以想象,他在湖畔翻阅诗词时,或许想起了“施比受更有福”的教诲,想起了“为主受苦”的荣耀。

老舍的矛盾,源于他身处“属地与属天”的交汇处。他渴望“新天新地”,却在“旧世界的荆棘”中挣扎;他追求“真理的自由”,却被“权柄的锁链”捆绑。他的投湖,是“生命的终结”,亦是对“人的尊严”的最后坚守。他以死抗争,拒绝了“屈膝于黑暗”的命运。然而,以信仰的眼光也让我们看到,“生命的意义”绝非止此。

太平湖的波光,早已被岁月的尘土掩埋,但老舍的故事仍在流传。他的信仰与投湖的矛盾,提醒我们:在“试探的风暴”中,唯有“持守真道”,方能“行完天路”。老舍的离去,是一曲悲歌,映照出人性的脆弱。愿我们从他的悲剧中,看见“盼望的力量”,在“幽暗”中,依然“为主发光”。

【作者简介】

杨普凡牧师:雅博网作者,毕业于宏道神学院,神学学士。

持守改革宗神学立场,秉承家庭教会传统。

2007年起在北京、温州等地牧会20余年,现居温州。

著有《基督教异端史》《以此喻彼》等。

2017年开始公众号创作,以灵修辅导类文章为主要创作方向。

公众号名称:普凡见言;普凡的麦克风

本人坚信:在当下语境需要正信、原创的属灵文学激励、安慰、更新同路人,这样的文字必定可以持久造就众人。

赞助商链接

下一篇:关于宋尚节博士我们需要知道的七件事 上一篇:非洲圣人——阿尔伯特·史怀哲

打印文章 录入:王庆荣

责任编辑:王庆荣

你可能也喜欢Related Posts

- 本作者更多文章

- 关于宋尚节博士我们需要知道的七2025-05-30

- 披麻蒙灰的尼尼微城2025-05-28

- 千年古城:耶路撒冷2025-05-27

- 喧嚷中的盼望(诗002:1)2025-05-22

- 从老舍投湖谈信心与坚忍的意义2025-05-21

- 母亲节讲章:圣经中的七位母亲2025-05-13

- 宋耀如牧师的生命见证2025-05-07

- 当你感到能力不足时……2025-05-18

- 保罗在旷野中遇见恩典2025-04-29

- 赞助商链接

- 相关文章

- 热门文章

比尔·盖茨:终极慈善+荣耀上帝(图)

比尔·盖茨:终极慈善+荣耀上帝(图)

作者:佚名 2009-04 从囚犯到博士—— 吕代豪的人生历程

从囚犯到博士—— 吕代豪的人生历程

作者:佚名 2007-04 小敏讲述冯小刚选用基督教诗歌奇妙经过

小敏讲述冯小刚选用基督教诗歌奇妙经过

作者:小敏 2014-01 刘志雄、王爱君——婚姻不只是爱

刘志雄、王爱君——婚姻不只是爱

作者:刘志雄 2014-02 王明道在宋尚节追思礼拜中的讲道

王明道在宋尚节追思礼拜中的讲道

作者:王明道 2016-07 纪念伟大的诗人传道人——边云波

纪念伟大的诗人传道人——边云波

作者:雁子 2018-02 刘志雄长老出院后给弟兄姊妹的公开信

刘志雄长老出院后给弟兄姊妹的公开信

作者:刘志雄 2015-02