![]()

(1:2)有子曰:“其爲人也孝弟,而好犯上者,鮮矣;不好犯上,而好作亂者,未之有也。君子務本,本立而道生。孝弟也者,其爲仁之本與!”

注释:

弟,同悌。

解析:

此节讲孝悌及其与仁的关系,与社会生活的关系。把孝悌作为仁的根本,体现了儒家重自然生命、情感关系的特点。以我为原点,推出亲疏远近的各种人伦关系。儒家首重父母子女、兄弟姊妹的骨肉之亲。这对于一般人来说,是很容易理解与接受的。

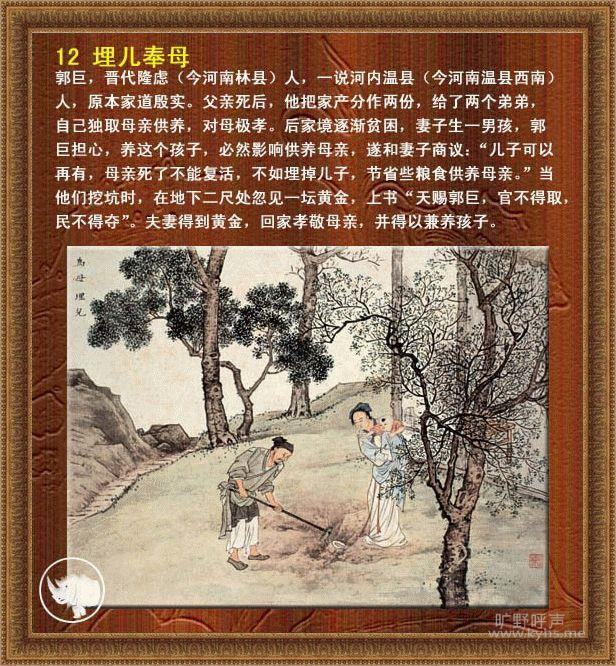

为什么孔子如此推崇孝?为什么孝道在中国千年风行至今犹劲?这并不完全由于它是中国人的最高德目,而主要因为其中蕴含了中国人对永生的盼望。中国人追求永生之路有二:一是通过子孙的延续,二是通过后代的记忆。儒家强烈的身体化倾向,为什么会这样呢?就是他们要把不死之愿望、永生之愿望主要寄托在子孙的延续、血脉的长存上。其实,无论在对礼的言说之中,还是在之外,我们在先秦儒家的诸多论孝的言论中,都可以看到对身体的重视,并将之作为孝的一个重要内容。“夫子曰:‘天之所生,地之所养,人为大矣。父母全而生之,子全而归之,可谓孝矣;不亏其体,可谓全矣。”(《大戴礼记?曾子大孝》)早期儒家讲孝,不只是单向的善事父母,而是双向的,上达祖先,下及子孙。也只有从这个角度去理解,“不孝有三,无后为大。”(《孟子?离娄上》)的意义才能够真正彰显出来。繁衍后代,就是使这一血脉继续下去。一个人要是没有子嗣,就会使这个连绵不断的生命链条断裂,所以是最大的不孝。对于孝的宗教意义和宗教功能,严复在百年前就有十分深刻的认识:“名为教者,必有事天事神及一切生前死后幽杳难知之事,非如其本义所谓,文行忠信授受传习。故中国儒术,其不得与道、释、回、景并称为教甚明。然则中国固无教乎?曰:有。孝,则中国真教也。百行皆原于此。远之事君则为忠,迩之事长则为悌。充类至义,至于享帝配天;原始要终,至于没宁存顺。盖读《西铭》一篇,而知中国真教,舍孝之一言,固无所属矣。”[1]这些话可谓拨云见日、一语中的。

对读:

“你们作儿女的,要在主里听从父母,这是理所当然的。‘要孝敬父母,使你得福,在世长寿。’这是第一条带应许的诫命。”(《以弗所书》6:1-3)

在《圣经》中,死亡的问题、永生的问题与罪的问题相关,也就是人根本得救的问题,是靠因信称义来解决的,而不是像儒家那样靠血脉长存、血缘绵延来解决,或者靠子孙后代的祭祀怀念来实现。所以在《圣经》中,孝敬父母的本体论根源并不在于追求永生,而在于遵从上帝。当然,这二者并非绝不能通融,民国时期著名外交家与神父陆征祥饱含深情地说:“若神恩准,我希望有一天能按照孝道带着极深的敬重而描述人类史上最可关注的事实(即耶稣的来临)。我将试图向我的同工和朋友描述耶稣基督的启示和救赎在我看来是怎样的。救赎是诸道之会聚点,是孩子们和大人们的孝直达于神圣孝道的独一无二的点。这孝道耶稣基督也已向我们显明,并给了我们权柄会行此孝道,它将人类与在天之父重新连合起来。”[2]强调“在主里听从父母”,一方面教导儿女听从与顺服父母,另一方面也避免了将父母的权威绝对化。儒家孝道缺陷恰恰在后者,即所谓“事亲也如事天,事天如事亲。”(《礼记·哀公问》),而推到极端,就成了“天下没有不是的父母”。这样下去,就可能会造成一些悲剧,历代都有事实为证。圣经以神为最高权威,保持了父母与子女之间的平衡。父母的最大职责也是将子女带到神面前。“我儿,你若领受我的言语,存记我得命令,侧耳听智慧,专心求聪明。呼求明哲,扬声求聪明,寻找他,如寻找银子;搜求他,如搜求隐藏的珍宝,你就明白敬畏耶和华,得以认识神。”(《箴言》2:1-5)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]严复:《支那教案论按语四》(北京:《严复集》第4册,中华书局,1986)。

[2]转引自吴经熊:《超越东西方》,北京:社会科学文献出版社,2002年,第175-176页,周伟驰中译,雷立柏注。

【原题目】圣经论语对读第四课:孝是中国人追求永生的方式

赞助商链接

- 本作者更多文章

- 只缘身在此山中2019-05-01

- 中国思想界的一种可能2018-09-14

- 近年来非基督徒的基督教题材小说2018-07-27

- 愿你饶恕我们的亏欠2018-06-09

- 正常还是不正常?2018-05-26

- 【影评】谈史蒂芬▪斯皮尔伯2018-05-25

- 青春选择与信仰传承:谈李芳芳电2018-05-04

- 首部中国基督教歌剧《诱惑》在京2017-12-26

- 所谓伊人,在水一方2017-12-02

- 赞助商链接

- 热门文章

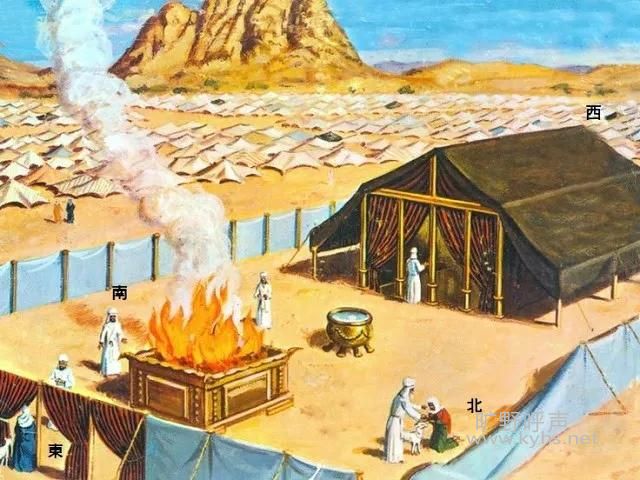

你对圣经中的五祭了解有多少呢

你对圣经中的五祭了解有多少呢

作者:张迦勒 2020-10 基督教中国化之我见

基督教中国化之我见

作者:大漠 2017-12 使徒信经简释(1):我信圣父

使徒信经简释(1):我信圣父

作者:陈向舟 2017-02 天堂是什么样子的?

天堂是什么样子的?

作者:威廉.倪科思 2018-06 圣餐的意义

圣餐的意义

作者:赵广学长老 2021-11 神审判人的八种方法

神审判人的八种方法

作者:唐崇荣牧师 2014-04 以耶和华为神的,那国是有福的

以耶和华为神的,那国是有福的

作者:仆人之歌 2016-11