经文:箴言二十五6-7;路加福音十四1,7-14;诗篇112篇

引言

诗篇作为以色列民族的心灵之歌,每一篇都蕴含着对上帝的敬拜、感恩与呼求,诗篇112篇属于诗篇中的“赞美诗”范畴,其作者并未在经文中明确提及。从诗歌的风格和内容来看,可能创作于以色列民族的某个敬拜场景中,是以色列人在经历上帝的救赎之后,对蒙恩生命的反思与宣告。

在以色列民族的历史中,他们多次经历上帝的救赎:从埃及为奴之地的释放,到在旷野中得到上帝的供应与保守,再到进入应许之地建立国家。这些救赎的经历成为他们信仰的根基,也塑造了他们对上帝的敬畏之心。诗篇112篇正是在这样的背景下诞生,并非针对某一具体的历史事件,而是对所有蒙上帝救赎之人生命样式的总结与描绘,是以色列人在敬拜中对上帝恩典的回应,也是对自身生命使命的认知。这一篇章通过对蒙恩之人生命特质的刻画,引导以色列人明白领受救赎之后,当以怎样的生命来荣耀上帝,同时也为后世的信徒指明在恩典之下活出敬畏人生的方向。

一、救赎生命的根基——敬畏耶和华

诗112:1节开篇即言:“敬畏耶和华的,大有福乐;喜爱他命令的,这人便为有福”。 这里清晰地指出了蒙救赎之人生命的根基——敬畏耶和华,并非一种基于律法约束的恐惧,而是源于对上帝救赎之恩的深刻认识而产生的敬畏、爱慕与顺服。这种敬畏不仅是表面的敬仰,而是内心深处对上帝伟大和慈爱的深刻体会,从而引发出一种由衷的敬仰和顺从。

1、不是“行为”,而是“关系”

蒙福的起点不在于遵守诫命、行多少善事,而在于与上帝建立因救赎而生的亲密关系。旧约时代,以色列人常认为严格遵循律法条文就能成为义人,以为谨守安息日、献祭物、遵礼仪规范就能获上帝认可和祝福。有些宗教人士执行仪式一丝不苟,却不在祷告中向神倾心。但上帝看重的是人内心对祂的敬畏与爱慕,渴望与祂有真诚关系,而非仅形式上遵守。祂希望人们从心底理解其旨意、感受其爱并回应。这种关系如同挚友坦诚相交,基于彼此深知、相互信赖的心灵契合,而非靠客套礼仪维持。

当我们经历上帝的救赎,就如同危难中被拯救的人——如同落水者被救生员从溺亡边缘拉回岸上,自然会对拯救者产生深深的感恩与信赖。这种情感促使我们愿意亲近上帝,听从祂的吩咐,这便是敬畏耶和华的本质。它不是沉重的负担,而是因爱而生的甘愿顺服,如同孩子听从父亲的教导,非出于强迫,而是源于对父亲的信任与爱。这种关系超越了单纯的律法遵守,而是建立在深厚的信任和爱慕之上,使我们对上帝的敬畏成为一种自然而然的生活态度。我们不再为避免惩罚而遵守规条,而是因内心深处对上帝的爱和敬畏,使行为自然而然地符合祂的旨意。如同妻子主动关心丈夫的需要,非出于义务,而是源于爱的本能;学生愿意听从良师的教导,非因惧怕考试,而是渴望获得真理。这种由内而外的改变,让遵守诫命从被迫的“不得不做”,变为喜乐的“我愿意行”,这才是上帝所喜悦的,也是我们真正蒙福的根源。

2、救赎带来的喜悦

“喜爱他命令的”显示蒙救赎之人对上帝命令的内在态度,这种喜爱并非源于律法压力,而是源于对救主命令的珍视与热爱。上帝的命令如灯塔,在黑暗中指引我们走上充满祝福与恩典的道路。真正领受救赎之恩的人明白,命令不仅是律条,更是上帝的关怀、带领与保护。所以,我们内心会生出真挚喜爱,并遵行这些命令。这种情形如同曾经迷失后被拯救的人,理解父亲话语是为自己长远益处和幸福时,便会乐意听从教导。同样,我们因上帝伟大救赎之恩脱离罪恶辖制,进入丰盛恩典,会满心喜悦领受上帝命令。这些命令不再是负担,而是生命指引和力量,支撑我们在信仰路上坚定前行。

喜爱上帝命令的态度,反映了我们对上帝救赎之恩的理解与感激。每个命令都蕴含上帝的爱与智慧,不仅是行为规范,更是心灵慰藉和力量源泉。领悟此点,心中会涌起喜悦,这喜悦源于对上帝的信赖和对未来的期待。如同重获新生的旅者,历经黑暗迷茫后找到亮光,充满对光明的渴望和对前路的坚定。因上帝救赎,我们从罪恶深渊被拉出进入恩典之地。在此背景下,我们对上帝命令不仅顺从,更满怀感激与喜悦领受,因其是走向永生的保障和动力。

二、救赎生命的彰显——在黑暗中成为光明

蒙救赎之人的生命并非隐藏不露,而是如同光一样在黑暗的世界中鲜明地彰显出来。诗112:4节明确提到:“正直人在黑暗中,有光向他发现”,这一节经文生动地描绘了蒙救赎者在困境中的光明景象。第9节进一步描绘了他们慷慨施予的生命见证,这些都是我们在日常生活和具体行为中的具体彰显。

1、恩典的反射

4节“正直人在黑暗中,有光向他发现”,这里的“光”并非源自人自身的能力或品德,而是源自那位伟大的救赎主。正如诗27:1节:“耶和华是我的亮光,是我的拯救,我还怕谁呢”?蒙救赎之人之所以能在黑暗中发出光芒,是因为他们的生命中充满了上帝的恩典。他们就像一个个被光照亮的器皿,反射着救赎主的光芒。这个世界充满罪恶、黑暗与迷茫,人们在其中挣扎、迷失方向,找不到出路。而作为蒙救恩的我们,因着上帝的恩典住在我们里面,就成为了这黑暗世界中的一盏明灯。我们的生命见证,无论是言行举止,还是待人接物,都应当彰显出上帝的爱与公义。通过我们的行为和态度,让周围的人能够透过我们看到上帝的真实存在与丰盛恩典,从而感受到希望和指引。

2、慷慨与公义的实践

诗112:5;9节生动地描绘了那些蒙受上帝恩典之人所展现出的慷慨与公义的生命特质:“施恩与人、借贷与人的,这人事情顺利,他的后裔在地上也必强盛”。“他施舍钱财,周济贫穷,他的仁义存到永远。他的角必被高举,大有荣耀”,这两节经文不仅强调了慷慨与公义的重要性,还显示这种行为所带来的积极影响和长远益处。这种慷慨与公义的行为并非出于外在的压力或勉强,而是源自内心深处对上帝恩典的深刻理解和感激。因为他们深知自己是从上帝那里“白白得来”的恩典,所以也愿意毫无保留地“白白舍去”。我们作为领受上帝丰厚救赎之恩的儿女,这份恩典如同活水般在我们心中流淌,自然而然地激发我们去关爱他人,尤其是那些身处困境、急需帮助的人。

希13:1-3节进一步强调了这种爱的实践:“你们务要常存弟兄相爱的心。不可忘记用爱心接待客旅,因为曾有接待客旅的,不知不觉就接待了天使。你们要记念被捆绑的人,好像与他们同受捆绑,也要记念遭苦害的人,想到自己也在肉身之内”。这段经文不仅是对我们践行慷慨与公义的明确呼召,更是提醒我们在日常生活中要时刻保持一颗关爱他人、体恤弱者的心。我们的施舍和周济正是救赎之爱在生活中的自然流露,是对上帝公义属性的效法,也是让更多人感受到上帝恩典的具体方式。

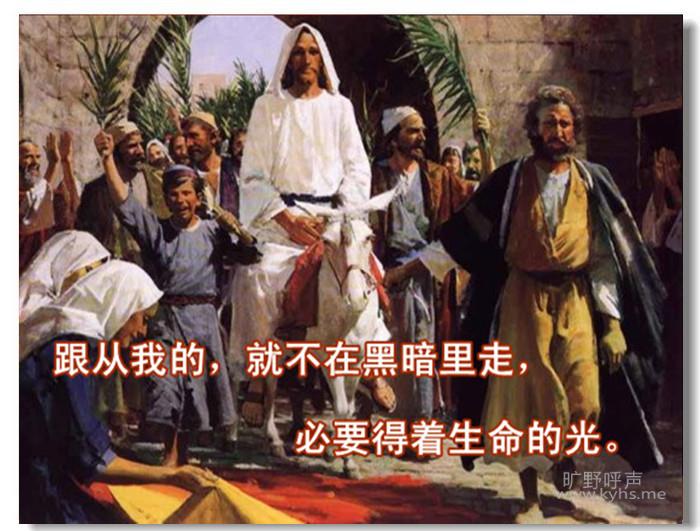

耶稣对请祂赴宴的主人说:“你摆设筵席,倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的,你就有福了!因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候,你要得着报答”(路十四13)。在此之前,还提到:“你摆设筵席,不可请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍,恐怕他们也请你,你就得了报答”(路十四12)。这两段话指出世俗款待功利性在于“为了得报答”,人们常款待能带来好处之人,如朋友、弟兄、富足邻舍,本质是利益交换,与基督的爱不同。耶稣不禁止款待亲友,反对局限于“能带来回报”的人,提醒要超越功利,关爱“无力回报”者。“贫穷困境者、身体残废者、瘸腿者、瞎眼之人”乃是当时最边缘化、无助、物质匮乏、地位低的人群,还因残疾被视为“不洁净”遭排斥孤立。我们曾是灵性上一无所有的罪人,是基督主动“款待”我们,在十字架上为我们预备救恩筵席,让我们借信心成为神儿女,得永恒生命。这份恩情无法报答,所以我们款待有需要的人,是模仿基督的爱,传递从祂领受的恩典。

在这种背景下,款待关怀他们无法获世俗“好处”,却能彰显纯粹无私的爱,就像基督在我们是罪人时舍弃生命。这份爱不计较我们的“回报”能力,也不以我们的价值衡量付出,乃是源于基督慈爱高尚的本性。

三、救赎生命的坚稳——因信靠而得的笃定

在这个充满变化与不确定性的世界中,蒙救赎之人的生命却能坚稳不动摇,这并非因为他们所处的环境总是顺遂,而是源于对上帝的信靠,以及由此而来的笃定。

1、永不动摇的应许

诗112:6节“他永不动摇”这短短的五个字,向所有蒙救赎之人发出穿透时空的宣告——那份源于上帝的坚稳,不是暂时的安稳,而是“永”字所指向的永恒笃定。这里的“永”不是人类语境中“很长一段时间”的模糊概念,不是三年五年、八年十年,而是上帝属性中“从亘古到永远”的绝对不变,是祂超越时间限制的信实本质在人生命中的具体彰显。“他永不动摇”的“他”指将生命根基扎在上帝信实之上的蒙恩之人。他们的“不动摇”并非自身有抗拒风暴的能力,而是所信靠的上帝“永不改变”。这就如同扎根沃土的树,狂风能吹弯枝叶,却无法拔起根基;蒙救赎的人能在世事变迁中站稳,是因为他们的生命根系连着“昨日、今日、明日一直到永远是一样的”上帝,上帝的信实如大地根基,支撑我们不被风浪卷走。

想想以色列民族的历史,他们曾在旷野中经历匮乏,在仇敌面前面临绝境,在流亡中承受苦难,但上帝的应许从未落空——祂说要将他们领进应许之地,就终必成就;祂说要成为他们的盾牌,就始终护佑。这份信实不是基于以色列人的配得,而是基于上帝自己的本性。如今,因着救赎与上帝相连的我们,同样活在这份“永不动摇”的应许之下:当生活的重担压得我们喘不过气时,祂的信实是我们的支撑;当未来的道路充满未知时,祂的应许是我们的指引;当罪恶的诱惑试图拉我们偏离正路时,祂的恩典是我们的锚点。

“永不动摇”的真理,在“直到永远”中显明重量。世上一切在时间中衰败,如财富耗尽、地位变迁、健康消逝、建筑倾颓,但上帝的信实与救恩超越时间辖制。创世以先预备救恩的上帝,今日以信实保守我们,未来也必成就对我们的应许。所以,蒙恩之人的“不动摇”,并非一时坚持,而是贯穿今生直到永恒的生命状态,今生在信心中持守,来世在荣耀中见证应许完全成就。这份“永不动摇”,是救恩带给我们的属灵特质,让我们在这短暂且充满变动的世上,拥有一份永恒的安稳。它不是让我们逃避风雨,而是让我们在风雨中知道:无论环境如何摇晃,那位信实的上帝始终稳坐宝座,而我们因着与祂相连,便得以在祂的怀中,得着那份“永不动摇”的生命根基。

2、无所惧怕的心

“他心确定,总不惧怕”深刻映照出蒙受救恩之人的属灵状态。这种信心扎根于对全能创造主和慈爱救赎主的信赖,统管宇宙的救主时刻关注我们,会在人生转折、坎坷、风暴中引领我们,助我们穿越艰难。无论遭遇身体疾病、情感伤痛或环境逼 -/迫,我们都坚信最终胜利属于自己。这份信念源于救主成就的救赎工作:祂复活胜过死亡,以宝血洁净我们的罪,使我们与上帝和好,成为圣洁儿女。

这种在上帝面前无所惧怕的心志并非人类与生俱来的勇敢特质,也非靠自身力量培养的坚强意志,更非对危险的盲目漠视,而是经救赎之恩洗涤、更新和坚固后形成的全新心灵状态。当我们通过圣经启示和生命经历,认识到自己是上帝眼中宝贵、珍爱的儿女,是被祂从罪恶中赎回、纳入永恒家的成员时,生命就会被祂的恩典充满,如同上帝所赐属灵保障的盾牌环绕保护。这盾牌能抵挡恐惧、忧虑和不安。所以,面对生活挑战,如职场竞争、人际关系纷扰、家庭矛盾、意外变故和未知明天时,我们能在上帝恩典中站稳脚跟,不被恐惧焦虑左右,保持内心安稳平静。

希13:5- 6节宣告:“因为主曾说:‘我总不撇下你,也不丢弃你’”,这是上帝对属祂儿女的永恒承诺,如定海神针,在我们面对生命风浪时,给予安慰、力量和盼望,驱散疑云,消除恐惧。所以,我们能带着这份应许,满怀信心宣告:“主是帮助我的,我必不惧怕。人能把我怎么样呢”?这份勇气和信心并非源于人的狂傲与自我能力,而是建立在上帝信实的应许之上,让我们在任何境遇都保持内心平静与坚定,无论顺境逆境、富足缺乏,都不受环境左右,活出无所惧怕的丰盛生命,彰显救赎之恩的美好见证,不要惧怕,因为主与我们同在。

四、救赎生命的终局——恶人的对照与义人的冠冕

诗112篇以终局论的视角展开恶人与义人的强烈对比叙事,这种二元对照不仅显示了两种生命路径的必然走向,更通过结局的悬殊差异,使我们得以清晰辨识救赎生命所蕴含的永恒价值,同时也深刻印证了脱离上帝恩典、仅凭自身能力终究无法逃脱失败的属灵定律。

1、两种终局的对比

第10节以极具画面感的笔触描绘恶人的终局:“恶人看见便恼恨,必咬牙而消化;恶人的心愿要归无有”。“看见”特指恶人目睹义人因信靠上帝而得享的福乐与安稳,这种视觉冲击直接触发其内心的嫉妒烈焰与愤怒情绪,“咬牙而消化”的生理反应细节,生动展现了他们因无力改变自身命运而产生的痛苦挣扎与最终绝望。这类人群始终执着于依靠自我能力构建生命价值体系,他们疯狂追逐世俗定义的财富积累、社会地位攀升及感官欲望满足,但其精心策划的“图谋”与处心积虑的“计划”终将在永恒真理面前崩塌消解,所有非分渴慕也必如烟雾般消散无踪。这一结局从反面确凿印证了属灵真理:人类有限的能力无法承载永恒的生命重量,而罪恶本质所导向的终极结局,必然是精神世界的彻底空虚与存在意义的完全灭亡。

与之形成尖锐对立的义人群体,则因领受上帝救赎恩典而获得生命本质的更新,其存在维度被提升至永恒层面。他们的终局绝非罪恶所导致的灭亡,而是得以进入上帝荣耀同在,领受那预存于天上的公义冠冕与超越想象的丰盛奖赏。这种结局对比具有三重属灵启示:首先,唯有上帝亲自成就的救赎工作具备穿越时空的永恒属性;其次,真正的生命满足只能源于与上帝的正确关系而非物质堆砌;最后,永恒福乐的获取完全取决于是否接受救赎之恩。通过这种终极性的价值对比,我们得以破除世俗价值观的迷思,清晰认知生命的本质意义在于回应上帝的救赎呼召,从而在信仰实践中更加坚定地持守对上帝救赎恩典的信靠与追求。

2、永被记念的产业

义人所得的“公义”和“尊荣”不仅在他们生前显赫一时,更是存续到永恒的境界(3),与此同时,“他的后裔在地上也必强盛”(6)。这里所深刻阐述的产业,其内涵远远超越世间可见的物质财富和短暂荣华,指向救赎所带来的永恒基业和属天奖赏。这种产业具有三重超越性特质:首先是价值维度的永恒性,地上金银会生锈、财富会贬值,而救赎带来的基业存到永永远远;其次是传承方式的属灵性,不依赖血脉遗传或法律继承,而是通过信心传递给所有属上帝的儿女;最后是本质属性的非赚取性,不是工资报酬,而是上帝恩典的白白赏赐。这份产业如同种子落入心田,会在信者生命中结出圣灵的果子,又如同天上的财宝,不会被虫蛀、不会被贼偷(太六20)。它的核心是与上帝永远同在的福乐,这福乐使拥有者即使面对地上的匮乏,内心仍能充满满足的喜乐。

在箴25:6-7节中,智慧的话语如此教导我们:“不要在王面前妄自尊大,也不要在大人物的位份上擅自站立。与其因冒进而遭人轻视,被迫退下,倒不如谦卑等待,直到有人邀请你说:‘请你上来’”。这段经文以古代宫廷礼仪为喻,揭示了世俗尊荣的脆弱本质:君王的恩宠可能一夜倾覆,高位的权势可能瞬间崩塌。历史上多少显赫人物如流星划过,他们的荣耀在时间中归于尘土。与此形成鲜明对比的是,上帝所赐的尊荣建立在救赎之约的磐石上,亚伯拉罕因信称义得蒙记念,摩西因顺服成为上帝的朋友,这些属灵伟人的名字至今仍被亿万人传颂。对于蒙救赎的人而言,追求永恒产业意味着在生活中践行“先求神的国和神的义”(太六33):在工作中彰显公义;在家庭中传递恩典;在社区中活出爱心。这种生命实践不是为了换取地上的称赞,而是为了积攒天上的财宝,使自己在上帝的册上被永远记念,得着那存到永远的产业。

五、结语

诗篇112篇是“蒙救恩之人的生活肖像”,展现了被上帝恩典触摸、基督救赎之人的生命改变,以及如何在黑暗世界活出光明、慷慨、笃定和永存的见证。这些特质并非靠自身努力模仿,而是投身主、让主的生命透过我们自然彰显的结果。我们生命的根基是敬畏耶和华,源于其救赎之恩;彰显是在黑暗中成为光明、践行慷慨公义;坚稳是因信靠而笃定,不被环境动摇;终局是得永恒产业。我们不应靠自己模仿蒙恩生命,而应全然交托给主,让其恩典扎根生长,使生命成为蒙救赎的见证,彰显其荣耀大能。我们能活出这样的生命源于上帝救赎,这是力量、智慧与爱的源泉,让我们有方向和盼望,践行敬畏、光明、信靠、永恒就是宣告上帝救赎大能,每个行动都是救赎故事的一部分。

愿我们更深经历上帝救赎之恩,让恩典彰显,映照蒙救赎之人的美好样式,成为上帝荣耀的见证。敬畏人生路上会有挑战,但依靠主就能勇往直前,因主的恩典够用、力量在软弱中显完全。无论顺境逆境,我们都要持守敬畏,让喜爱上帝命令自然流露,传递恩典,用慷慨公义关爱他人。救赎故事在我们生命中延续,每天都是活出救赎生命的机会,我们要珍惜让生命被塑造,成为合主心意的器皿。让我们感恩领受救赎,敬畏遵行命令,爱心对待他人,坚定信靠未来,使生命如诗篇112篇描绘,充满福乐、坚稳不动摇,成为永恒见证。愿荣耀、颂赞、权能都归给那位救赎我们的上帝,从今时直到永远。阿们!

赞助商链接

- 本作者更多文章

- 从诗篇112篇看恩典之下的敬畏人生2025-09-09

- 赞助商链接

- 相关文章

- 热门文章

管理喉舌十二则

管理喉舌十二则

作者:王明道 2014-01 上帝所喜悦的三种人

上帝所喜悦的三种人

作者:在你殿中 2019-01 耶稣基督再来的十大预兆

耶稣基督再来的十大预兆

作者:谢迦勒 2017-07 什么是先求神的国和神的义?

什么是先求神的国和神的义?

作者:谢迦勒 2018-07 抓住现今的机会

抓住现今的机会

作者:于宏洁 2022-11 新年讲章:辞旧迎新要做两件事

新年讲章:辞旧迎新要做两件事

作者:吴恩平 2016-12 人生就是放下

人生就是放下

作者:唐卫民 2022-11