扫罗是以色列的第一位国王,因以色列人请求,撒母耳遵循神的旨意膏立他为王,其统治标志着以色列从士师时代向王国时代的转变。

经上记载,扫罗王又健壮又俊美,在以色列人中没有一个能比他的,身体比众民高过一头。扫罗登基年四十岁,作以色列王二年的时候,他建立了一支强大的军队,提升了以色列的军事力量。

当时以色列人与非利士人即将开战,这是一场力量悬殊的对抗,以色列士兵们心生恐惧,纷纷离弃扫罗,军队人数骤减。扫罗按照撒母耳所定的日期在吉甲等了七日,可撒母耳还没到来。于是,扫罗内心焦急万分,敌军压境,百姓散离,他觉得不能再等下去了。

在古代以色列的宗教仪式中,献祭是非常重要的环节,通常由祭司等专门的人员来主持,以此祈求神的保佑和指引。扫罗作为国王,本应等待撒母耳前来主持献祭仪式,但他却在撒母耳未到时就擅自进行了献祭,这便是扫罗第一次冒犯神的举动。

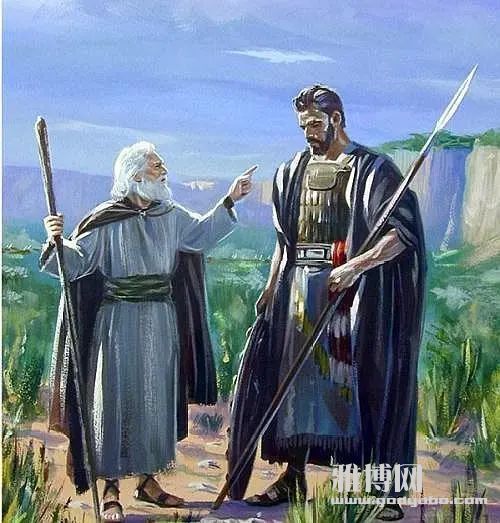

刚献完燔祭,撒母耳就到了。扫罗出去迎接他,要问他好。撒母耳说:“你作的是什么事呢?”扫罗说:“因为我见百姓离开我散去,你也不照所定的日期来到,而且非利士人聚集在密抹。所以我心里说:恐怕我没有祷告神,非利士人下到吉甲攻击我;我就勉强献上燔祭。”撒母耳直接明确对扫罗说:“你作了糊涂事了。”

表面看,扫罗当时身处战争的焦灼中,眼见士兵们纷纷逃离,敌人又在附近,他内心被恐惧与焦虑充斥,在极度不安的驱使下,以至于忘却了神所定下的秩序与法则,选择凭借自己的判断和权宜之计来应对危局。或许扫罗王认为,一次献祭能安抚神的愤怒,能凝聚军心,能为他扭转这不利的战局。然而,这看似合情合理的举动,实则是对神权的僭越,是对神圣契约的漠视。

在神拣选扫罗之初,撒母耳交代扫罗几件必要应验的事,并且告诉他“你要变为新人”。撒母耳还交代:“你当在我以先下到吉甲,我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日,等我到了那里,指示你当行的事。”扫罗转身离别撒母耳,神就赐他一个新心。当日这一切兆头都应验了。并且,撒母耳一再跟众人强调过,你们当敬畏神,听从他的话,不违背他的命令,这样百姓和所立的王必被坚立到永远。然而,撒母耳即使行了打雷降雨的大事也没有改变民中刚硬的心。

以古为镜,如今的我们不也在犯扫罗的错误吗?多少人选择了信仰,曾也宣告要有新心、作新人,在生活中却仍是旧人模样。现实里,我们常常面临着各种“争战”,不管是什么问题,遇到麻烦就习惯性地忘记他的话语,违背他的命令。扫罗刚献完祭,撒母耳就来到,同样,我们有多少人就是因为多等不了一会儿,总想急于求成,殊不知走捷径、破规矩反而是远离神恩的开端。

从更深层次看,扫罗的行为反映出他内心深处对神的不信,即便是小信,其本质上也是不信。他没有坚信神的应许会在合适的时机以合适的方式成就,没有将自己全然交托给神的安排,而是试图以自己的方式去“推动”神的旨意。这种不信,隐藏在看似合情合理的行为之下,却逃不过神的洞察。

神的安排从扫罗寻驴开始,因为找不到丢失的驴,扫罗的仆人说不如到神人撒母耳那里去,或者他能将我们当走的路指示我们。撒母耳是众人尊重的先知,凡他说的全都应验。在撒母耳告诉扫罗即将膏他做百姓的君王后,扫罗回去,他叔叔问他去哪了,扫罗回答说找驴去了,因为找不到,就到了撒母耳那里。他叔叔又说“请将撒母耳向你们所说的话告诉我。”扫罗只说了找驴的事,至于撒母耳所说的国事,扫罗却没有告诉叔叔。

到了抽签得扫罗为王,众民有欢呼“愿王万岁”的,也有些匪徒说:“这人怎能救我们呢?”就藐视他,没有送他礼物,扫罗却不理会。直到扫罗击败亚扪人,撒母耳对百姓说:“我们要往吉甲去,在那里立国。”众百姓就到了吉甲那里,在神面前立扫罗为王,又在神面前献平安祭。扫罗和以色列众人大大欢喜。

这就是扫罗当上第一位国王的前后经过,经上描述他心情的话并不多,他只在打了胜仗实现立国立王时才大大欢喜。也有人认为“事以密成,语以泄败”,称赞扫罗的谨慎谦虚,毕竟他是以色列支派中至小的便雅悯人,他家又是便雅悯支派中至小的家。但从另一个角度看,我们在信仰中也一样,无论读经多少遍,遇事时还是先看事情的走向和结果是否符合自己所期望的,在未见成就时并没有以神的话为确据。

信仰的道路并不是花香满径,相反,路上总是布满荆棘。信仰不仅是外在的仪式和言语,更是内心深处的笃信不疑,是灵魂对神的完全降服。我们不能在顺境中高声称颂,而在逆境中就对信仰产生怀疑,进而自行其是。真正的信仰经得起等待,耐得住煎熬,在每一个看似绝望的时刻,依然坚信神的慈爱与大能,安静等候他的引领。

赞助商链接

下一篇:他的犹豫与耽搁,致使妻子丢了性命。 上一篇:2000多年前,有两个独自清醒的老人

打印文章 录入:王庆荣

责任编辑:王庆荣

你可能也喜欢Related Posts

- 本作者更多文章

- 扫罗的衰败从不信开始2025-01-01

- 赞助商链接

- 相关文章

- 热门文章

耶稣医治十个大麻风病人(上)

耶稣医治十个大麻风病人(上)

作者:谢迦勒 2020-11 归回:得救在于归回安息,得救在于平静安稳!

归回:得救在于归回安息,得救在于平静安稳!

作者:温良大卫 2019-07 《雅各生平》第一讲

《雅各生平》第一讲

作者:蒲树忠 2018-04 看见复活主后生命的改变

看见复活主后生命的改变

作者:耶米玛 2018-01 主啊,求你可怜我!

主啊,求你可怜我!

作者:耶米玛 2015-01 创世记38章查经札记

创世记38章查经札记

作者:陈亚群 2020-02 靠圣灵与情欲的争战的四个方面

靠圣灵与情欲的争战的四个方面

作者:阿斗 2017-09