太5:21-26

在登山宝训的开篇,5:3-12主耶稣向我们论述了一个在天国里的人所应该具备的生命特质:虚心、哀恸、温柔、饥渴慕义、怜恤人、清心、使人和睦、为义受逼 -/迫。5:13-16(生命的彰显)当我们活在这世上的时候就应该将这一份天国的生命彰显在人前,即在黑暗的世代里作盐作光。5:17-7:14(转向基督徒的生活)一个有基督生命的人应该活出相应的行为见证,我们要过圣洁公义的生活。所以,5:17-20主耶稣在论及门徒公义的生活时,首先表明了祂对律法的态度并提出更高的义,祂来并不是要废掉律法和先知,乃是要成全(V17)。主耶稣说:“门徒的义必须要高过文士和法利赛人的义。”(V20)

紧接着(V21-48),主耶稣用很长的一段教训来阐明祂所要带出的更高的义。在这一长段中包含了六个部分,且都是以“你们听见有话说……只是我告诉你们……”这样的格式开始,所以通常被称作是六组对比。在这六组对比中,主耶稣带出了一些原则:律法的精神胜于仪文;面对律法的态度应是积极的。而这些正是耶稣与文士和法利赛人的教导最大的不同之处。分享题目:公义的生活——论发怒

一、古人的吩咐

(太5:21)"你们听见有吩咐古人的话,说:‘不可杀人’,又说:‘凡杀人的,难免受审判。’"

首先要确定的是耶稣并非是要否定旧约律法,为避免引起这样的误解,早在V17-20主已表明自己的立场,他来不是要废掉律法乃是要成全。所以,必须理解主耶稣在这里所说的“古人的话”并非是指着旧约的律法和先知而言。在V17-20,就已指出主在这里要人们区分的是律法的真正教训与文士和法利赛人的教训的不同。

这需要我们回到当时代的历史背景中,当主耶稣在讲论登山宝训的那个时期,当时人们的宗教生活是由文士和法利赛人所主导。当以色列人被掳到巴比伦后,他们的后代已不懂希伯来文。那时他们返回国土,所用的是亚兰文。但旧约圣经却是用希伯来文写成的。即不懂希伯来文,他们就不能阅读摩西的律法,便只能依靠法利赛人和文士讲解律法。(好比如今的我们看圣经)实际上当时犹太人所接受的律法并非是真正的律法,乃是文士和法利赛人对律法的阐释罢了。

犹太人的教法师指出:“不可杀人,凡杀人的,难免受审判”,这些都可在旧约中找到出处。“不可杀人”这是十诫中的诫命(出20:13),所要受到相应的惩罚则是对旧约教导的一个概括(出21:12,利24:17,民35:30-31)。毋庸置疑,他们的确是在教导律法。那又为何会受到耶稣的指责?

1、忽略了律法的内涵

和合本圣经翻译为杀人(phoneuō)的这个字,其实并不十分确切(包括出20:13),这个希腊字和与之相应的希伯来字的原文字根是:谋杀。意即有预谋和蓄意杀人,而不是一般的杀人行为。简言之,那时代的人听见的律法乃是禁止谋杀,谋杀犯必须接受审判。法利赛人很自然的使这两者并列,形成因果关系,看似正常,实则是忽略了律法的内涵。因为它只对外在或明显的违法行为具有约束力,却不能从根本上解决人们内心罪恶的问题。

2、限制了犯罪的审判

法利赛人根据旧约圣经中对杀人犯的处理的经文总结出“凡杀人的,难免受审判。”蓄意杀人的,必然要受到法律的制裁。这里的“审判”原文是:krisis,在此是指法律程序,或许是在每一乡镇建立的法庭(申16:18;代下19:5)。这样便很好理解法利赛人所教导的律法的意义。即是说:切不可犯谋杀的罪,一旦犯了谋杀罪,就要受到法官的惩罚。他们将犯这罪所受的惩罚仅仅局限在法庭的审判,完全忽略了神的审判。这实在是忽略了律法中主要的内涵。照此教导,只要没有真正杀人,我们就算是遵守了这条律法。

可见,犹太的教法师们把公义和律法的概念完全歪曲了。他们只看重律法的文字,却忽略律法的精义,以致使神的律法变得面目全非,失去了原本的意义。事实上,我们也常如是。用自己的意思解释律法,照着自己的尺度简化律法的内涵,使其变得易于遵守。于是,面对律法,我们只能消极的遵守。被主光照之前的保罗以及青年的官都是这样的一个状态,只注重律法的表面,以为自己已经守全了律法。这就使我们陷在一个光景里:自以为义。深信面对律法,自己已绝对公义。但耶稣指出,律法的真正意义不只限于人的外在行为,更牵涉人的内心世界。

二、耶稣的教导

太5:22只是我告诉你们:凡向弟兄动怒的,难免受审判(有古卷在“凡”字下添“无缘无故地”五字)。凡骂弟兄是拉加的,难免公会的审断;凡骂弟兄是魔利的,难免地狱的火。

耶稣的宣告是要将律法内在化,祂指出谋杀背后的根源是怒气。主要我们看重行为背后的动机,这在神眼中一样要受到审判。

1、动机与行为并列

主耶稣的教导指出,律法说:“不可杀人”并非单指不犯谋杀罪。律法真正的意义乃是:无缘无故地向兄弟动怒的,要受审判。尽管人内心的愤怒和仇恨不会受到世间法庭的定罪,但我们定要面对神的审判。所以,一个具有天国生命特质的人,他所追求的义绝不只是不犯谋杀罪而已。因为,神的儿女深知那在暗中察看的神,祂不仅恨恶罪的结果——杀人的行动,祂同样恨恶行为的动机——导致杀人的怒气和仇恨。作为一个基督徒,我们若仍对人常怀恨在心,并经常无故憎恨及恶待他人,这在主看来,就等同犯了杀人的罪。在主的眼中,一个人内心所发的动机与他外显的行为同样重要。倘若我们也只是消极的规范自己外在的行为即可,我们与不信的人又有何分别?美化外在的行为每个人都会,但要保持内心的清洁却非易事。

故此,主耶稣非常细致的指出,不仅不可怀怒,同样也不可藐视及毁谤和辱骂他人。V22b凡骂弟兄是拉加的,难免公会的审断;凡骂弟兄是魔利的,难免地狱的火。先要解决在这句话中意思表达的不是很直白的几个词。“拉加”是从亚兰文音译过来的,意思是白痴、笨蛋、废物等对人极为轻蔑、侮辱的话。“魔利”是希腊文音译而来,意为愚人,即品行不端正的人,这是侮辱他人品格和名誉的话。耶稣说,凡是发怒、辱骂及侮辱他人的都应受到审判。对于今日的我们而言,这样的宣告或许会觉得太过苛刻,甚至觉得耶稣不免有小题大做之嫌。在今日的社会中,带有侮辱性的话语不绝于耳,有些甚至成为我们生活的惯用语。所以,对于耶稣的这话很多人会觉得奇怪。然而,在当时犹太的文士就定下规矩,为了保障他们的国民免受无端的侮辱,骂弟兄为拉加的,可以被带到乡村议会中聆讯。

事实上,主耶稣的教导在今日社会也并不过时,且一点没有夸张的意思。我们为何会辱骂、嘲笑他人,岂不是因为内心藐视别人所致。现实生活中,因为彼此的藐视、嘲笑和轻看而最终导致血的教训的事实难道还不够多吗?再者,当我们对一个人怀恨在心,或产生轻看之意时,我们的字里行间很自然的就会流露出对他人的敌对之意。言语的攻击性不亚于行为的伤害,藉着言语的毁谤同样可以毁掉一个人。

前段时间非常流行的一个词:社会性死亡。就是当事人因为被造谣、被曝光个人信息等,而遭受网络暴力,其社交、工作和生活等都陷入困境。足可见,任何形式都可毁灭一个人。所以,不可杀人,并不只是在肉体上的迫害,包括一切形式下对他人的伤害。

在神眼中,凡我们的内心、感情、思想及灵里动了恶念,我们便是犯了杀人的罪,必要受到审判。有人认为,主耶稣在此用了三种不同的惩罚来表明不同罪的严重程度。其实不然,V22经文中所包含的三部分内容是并列的并非表示逐渐升高的刑罚与其高潮。那怀怒的人,辱骂弟兄为拉加和魔利的人之间并没有明显的区别,他们都是犯了不可杀人这条律法,都要受到审判。

这里“地狱的火”一语来自希伯来文(新嫰谷)的音译,这谷位于耶路撒冷南方,曾经与异教的神摩洛和他可憎的仪式有关。亚哈斯与玛拿西就是在这里把他们的儿子当做祭物献给摩洛。当约西亚废除这习俗时,把那山谷当做丢弃脏东西与罪犯尸首之处,借此污秽了它(王下23:10)。后来,这谷被用作焚烧耶路撒冷城的垃圾,长期焚烧垃圾使这谷成为刑罚之火的贴切象征。到耶稣时代,这词就用来指最后刑罚的境况(太18:9)。这便与V21形成了显明的对照:法利赛人指出世间的法庭要对杀人的作出判决;耶稣则指出不单是我们的行为,就连我们的心思意念都要受神的审判。

对此,可能会有疑惑。主既指出发怒是错误的,但有多出圣经表明耶稣在各种场合中表现出的怒气(太21:12-19,23:17;可3:1-5)

2、义愤与怒气区别

确实,耶稣在很多场合中都表达了自己的愤怒及用严厉的词指责法利赛人。但这并不表示耶稣与自己的教导自相矛盾。首先,我们要明确的是主祂既是受苦的仆人,同时也是审判者与君王。其次,我们必须思考主在发怒及指责法利赛人时,是以怎样的一种态度?祂岂不是带着神所赐的权柄,以审判的态度,宣布文士和法利赛人最后的审判。由此可见,主耶稣所发的怒气并非是出于个人的怨恨,而是因为他人的不公不义不信而发怒。我们将这种愤怒称之为“义愤”,即对违反公义的事情所产生的愤怒。这与我们通常所发的怒气有着天壤之别。

从某种角度而言,这种因公义所发的义愤是应当被鼓励的。正如诗篇中的“咒诅”诗一样,诗人因圣灵的感动,用审判的态度对自己的仇敌说话。这种完全针对罪恶所发的义愤,是除去了个人的主观情感的。主耶稣并不是消极的教导我们要一味地压制所有的怒气,我们需要对罪恶及不法的事产生愤怒之情。因为一个爱神的人,必定是恨恶罪恶的。所以,当看到不公不义之事时,就当要严厉指出。但要小心的是,我们的义愤是对罪而发,不是对罪人。主耶稣给我们的榜样:要发义怒,却仍然爱我们的仇敌。

遗憾的是,我们更多的时候是因个人受冒犯而发怒。在教会中也是如此,会因个人的利益冲突而大发雷霆,却在看到不合神心意之事时选择沉默。但基督所要求的正好相反,当我们带着个人的情感发怒时,便是犯了不可杀人的律法,要受到神的审判。而对于不公义之事我们就当要站出来。

我们必须清楚义愤与怒气的区别,在对人与对事之间也必须要有清楚的界限。因为鉴察人心肺腑的主祂看重我们的行为同样也看重我们的动机。

耶稣的教导并非空洞,言之无物的。当主耶稣向众人阐明“不可杀人”这一律法的真义后,继而转入实际的应用。

三、实际的应用

太5:23-26所以,你在祭坛上献礼物的时候,若想起弟兄向你怀怨,就把礼物留在坛前,先去同弟兄和好,然后来献礼物。你同告你的对头还在路上,就赶紧与他和息,恐怕他把你送给审判官,审判官交付衙役,你就下在监里了。我实在告诉你,若有一文钱没有还清,你断不能从那里出来。

耶稣的焦点集中在实际的应用当中,于是祂举了两个例子来显出发怒的严重性。第一个是置于圣殿崇拜的背景中,第二个则是在法庭背景下。有意思的是,在这两个例子中预期的对象颠倒了。(V23弟兄向你怀怨;V25告你的对头)。

1、态度要积极

主耶稣要处理的并不是我们的怒气,而是因我们得罪别人使别人心中有了仇恨。在生活中,我们所能记得的往往都是别人怎样得罪我,以致我的内心产生怨恨;却很少会思想自己做过哪些得罪别人的事。然而,“不可杀人”这诫命真正的涵义不只是消极的处理自己内心的问题,更需要积极的去面对造成我们与人之间隔阂的真正原因。换言之,我们不单关心自己内心的愤恨,同时也应该关心自己导致别人的愤恨。

V24就把礼物留在坛前,先去同弟兄和好,然后来献礼物。面对诫命的要求我们应该是以积极的态度来对待。我们不但心中不可对人存恶念,更需要主动与人和好。“坛”是在圣殿的内院,在那里举行庄严的崇拜,即人到神面前的敬拜。这时若想起弟兄对自己怀怨,耶稣说,就应该先设法去与对方和好。否则我们的敬拜就不蒙神悦纳。

这对我们实在是极大的提醒,在我们的生命中也有这样的危机。我们也习惯用“祭祀”来遮盖生活上的错误。我们常将“亏欠”挂在嘴边,在祷告中可以滔滔不绝,但就是不能在实际的生活中生命有所改变。以致于很多的信徒在教会中看起来是十分的属灵,离开教会在别人看来却是活不出基督的见证。我们常自我安慰说:比起别人,我总是好很多。好歹我来聚会,我参与服事。但就是不肯直面圣灵在我们内心的指摘。这样的人着实可怜,不过就是自欺以为自己已经得着基督,实际上,他所做的一切都毫无价值,因为神不喜悦。诗66:18“我若心里注重罪孽,主必不听。”

2、行动要及时

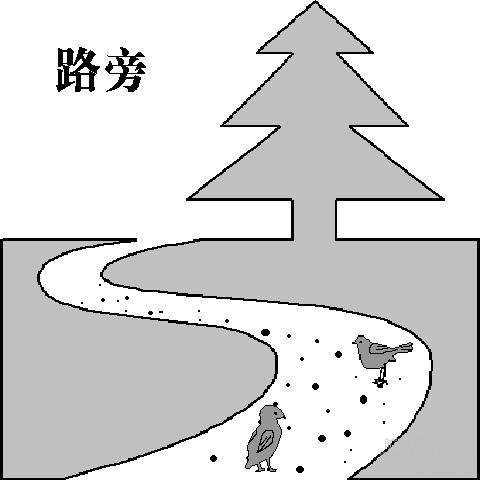

太5:25你同告你的对头还在路上,就赶紧与他和息,恐怕他把你送给审判官,审判官交付衙役,你就下在监里了。

在这里,耶稣再次敦促人要迅速采取行动,“赶紧与他和息”表明这实在是一件迫在眉睫的事情。与我们的对头了解恩怨,就应该要趁着还在去往法庭的路上彼此和解,从而避免被审判的危险。V26再次表明与人化解仇恨是刻不容缓的事,我们采取行动必须要及时,趁着在审判之前还有机会,我们就必须竭尽一切力量来了结它。

同样也带给我们提醒:今天我们在神面前,我们的内心如何?我们生命中是否还有许多悬而未决,有待解决的罪?在这个浮躁的社会,我们开始追求成功甚于生命。于是,一个可怕的现象出现,在我们的祷告中为各样的事我们对神真是有千言万语,唯独面对自己生命中的罪缄口不言。然而,我们有无思考过:倘若明天我们就不在这个世上了,我们便是要带着这许多的问题进入永恒。所以,关乎生命的问题,主也要我们及时去解决。

神的诫命不是简单僵化的,但也绝不是难以遵行的。只要我们在神面前承认自己的过犯,真正的认罪悔改,趁着还有机会及时的作出悔改的行动。尽管,我们无善可存,也无法清偿所欠下的。但神赐给我们祂的独生爱子,为我们清偿了一切。

赞助商链接

- 本作者更多文章

- 公义的生活:论发怒!2021-11-06

- 公义的生活:更高的义2021-11-02

- 赞助商链接

- 相关文章

- 热门文章

主日讲坛——四种田地

主日讲坛——四种田地

作者:谢迦勒 2008-04 信耶稣的人生三大好处

信耶稣的人生三大好处

作者:李天照 2018-06 回顾一年的路程

回顾一年的路程

作者:佳音 2022-11 神所看重的两样东西

神所看重的两样东西

作者:华美 2013-10 新年讲章:忘记背后,努力面前

新年讲章:忘记背后,努力面前

作者:清心人 2020-12 圣餐讲章:纪念主

圣餐讲章:纪念主

作者:李天照 2018-11 新年新追求

新年新追求

作者:张耀法 2017-01