讲道内容

讲题:母亲的祷告

经文:马太福音15:21-28

主讲:蔡维伦牧师

一、前言

母亲的爱和爱的源头是上帝,有很多的共通点。而在教会中,我们也接纳成为母亲节的礼拜,透过儿童献诗、配戴康乃馨,让这份爱的表达在我们当中,实际上我们也真的不擅常对人表达爱,特别是对亲人,所以需要有这样的一个主日,来提醒我们,也给我们有机会表达。

如何形容你眼中的母亲?

在进入今天圣经经文之前,牧师要先让大家花些时间预备心,问大家一个问题,你想想看自己,会用怎样的言词或形象,来形容你的母亲呢?你还记得以前小学的时候,曾经在国语的作文中写过「我的妈妈」,我们都写过。或是在美术课的时候,想必也都曾经画过「我的妈妈」。如果是「现在」再一次用写的或用画的,会怎样来形容或表达你的母亲?她是一位怎样的女性呢?记得怎样深刻的场景和对话?在母亲节的时刻,我们能回顾成长过程中的母亲,在你眼中的母亲是怎样一位?在母亲眼中的你,又是怎样一位?

二、旧约圣经中几位母亲

1. 以利、哈拿和撒母耳

(撒上1:1-28、2:18-21)

提起旧约圣经中的母亲,最常看到「母亲」的角色,我想大家特别有印象的,是撒母耳的母亲哈拿。他的经历是—虽然她有一位爱她的丈夫,他曾因为没有生孩子而在家裡受欺负,有一次去献祭的时候,他将这样的深切的盼望向上帝祷告,却被当时的老祭司以利看见,看见他口中迫切地念念有词,还以为是一位喝醉酒的女性。但当以利知道他的心愿,就祝福他上帝将垂听祷告,而撒母耳就是他向上帝求来的小孩,出生后就将撒母耳献给上帝,之后上帝更继续赐福他,让他再生了3个儿子2个女儿。

2. 以利亚和西顿的寡妇

(王上17:8-24)

旧约圣经中除了这个撒母耳的母亲哈拿的故事之外,旧约中还有其他的母亲,将他们的需要带到先知们面前,先知以利亚和以利沙都曾遇过。以利亚祈祷天不下雨后,当时亚哈王要抓拿他,上帝要以利亚逃到北边的西顿,在那里投靠一位寡妇,上帝透过神蹟供给他们全家的需要。后来却因为寡妇的孩子重病,以利亚透过祷告医治这寡妇的儿子。

3. 以利沙帮助穷苦寡妇(王下4:1-7)、书念妇人(王下4:8-37)

以利沙也曾帮助一位穷苦寡妇,她先生是先知的门徒,已经过世。以利沙让家裡的容器都装满油,解决寡妇的生活需要。除此还有一个贵妇,这贵妇家裡有产业,她和先生商量后,乐意提供一个住处给先知,后来却有一天孩子突然死了,贵妇急忙要人去请以利沙来,最后同样得到医治。儘管这两位「母亲」没有互相认识,彼此有着截然不同的经济状况,却同样深信上帝的僕人先知会医治他的儿子,而上帝果然也这样行。这两件神蹟发生的地点,不管是西顿或是书念,这两个地方都恰巧位于加利利海附近,而也正好跟今天经文中,另外一位外邦的母亲,有着相类似的经验,这位母亲他勇敢地来到主耶稣的面前。

三、一位来到耶稣面前的母亲

我们来看这位来到耶稣面前的母亲,从某个方面来看,曾有各式各样的人来到耶稣面前,但许多人却有同样的需要,就是希望能得到耶稣的医治,而这位出现在耶稣面前的外邦女子也是这样。说他是勇敢的不是没有原因,经文中他勇敢越过性别、种族等的偏见和障碍。但这个记载一开始更让我们好奇的,是耶稣的态度。从经文中我们感觉到耶稣对他的态度似乎不友善。圣经记载耶稣退到推罗西顿的境内去,是暂时离开向以色列百姓传福音、医治的忙碌生活。而让这位迦南妇人认出他来,一直跟在他和门徒这群人的背后,大声呼喊「主啊,大卫的子孙,可怜我! 我的女儿被鬼附得甚苦。」耶稣却一句话也不回应,直到门徒进前来,求耶稣说,这个妇人在我们后面喊叫,请叫他走吧。也有版本更直接翻说门徒要耶稣同意「把他赶走」。接着耶稣对他说「我奉差遣,不过是到以色列家迷失的羊那里。」妇人不管耶稣刚说的话,就来到耶稣跟前拜他,说「主啊,帮助我」。耶稣却又说「不好拿儿女的饼丢给狗吃」。什麽?耶稣如同当时以色列人习惯称呼外邦人为狗,野狗,不洁淨的动物。但那妇人并没有因此走掉,他反而回答耶稣说「主啊,你说的没错。但狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣儿」。当那妇人如此回答时,我们好像可以看见耶稣,定睛有温柔地注视着这位母亲,对他说「妇人,你的信心是大的,照你所要的,给你成全了吧。」从那时候,他女儿就好了。

不同的学者,为要解决叙述中耶稣的态度,试着提出好些解释,为要了解耶稣怎麽这样回答那妇人,那种好像拒人于千里之外的态度,或是神学上耶稣传的福音不是说要传给万民的,耶稣怎麽说只给以色列家?有的圣经学者从耶稣说的措辞,发现这裡用的「狗」字,不是当时一般所用的野狗,而是指家庭中的小狗,有去软化耶稣说这句话的态度。也有学者认为,虽然在所用的字眼表达让人感觉不友善,但看见耶稣最后同意医治,以及接续本段在15:29-31节,耶稣后来再到靠近加利利的海边,耶稣医治许多请求医治的人,这段记载的最后一句「他们就归荣耀给『以色列』的神」,可见当中好些不是「以色列人」,才会说归荣耀给以色列的神。耶稣既然也愿意医治那麽多的外邦人,表明耶稣在此与迦南妇人的对话,是让这妇女表达出对大卫子孙的信心,并勇敢将母亲对女儿的爱表达出来,使我们看到的是一位母亲深切渴望—这位跪在耶稣脚前拜他的母亲,想尽各样的方式,就是希望耶稣医治拯救他在受苦中的女儿。

在约翰福音第15章耶稣曾说「人为朋友而捨命,人的爱心没有比这个大的」(约翰福音15:13),来表明人世间,如果有朋友愿意为他捨命,这份爱是何等的大。我们却更能从母亲的爱中,更能去领略人世间那份愿意为子女牺牲的爱。

四、引申与应用

1. 耕心週刊中的见证

亲爱的弟兄姊妹,当我们看见那位迦南地的母亲,愿意为着他在受苦的女儿如此牺牲时,你有想到你的母亲为你做过什麽感动的事?或是在你人生重要的决定上,他愿意推你一把,或拉你一把,或把路上的大石头搬开,好让你走得更平顺?在上个礼拜教会週报中夹的耕心週刊中,我看到一个刘先生的见证,他出生在有一个爱赌博父亲的家庭,父母亲后来离婚,他和哥哥留给父亲,母亲独自去美国。让在青少年叛逆期的他很不谅解,后来18岁参加帮派,被送警备总部管训。后来哥哥在妈妈协助下去美国读书,在监狱中收到哥哥写来的信,才知道当年妈妈一个人去美国很辛苦,一个五十多岁台湾妇人,小学没毕业,在完全陌生的环境,每天16小时在速食店做算钟点的清洁妇,为的是希望给小孩有梦想的未来。

刘先生写说,妈妈久久回台湾一次,去监狱会客室探视他,但谈话中还是让母亲受折磨。有次母亲在会客时,带着他爱吃的菜,搭公车时摔伤了,隔着会面的玻璃,含泪的说「如果妈妈的痛能够换来你的醒悟,再苦妈妈也愿意忍耐」。当我读到这裡,深深感受到他母亲的自责和不捨,为儿子所做爱的牺牲,但是后来却发展到这样地步,那种折磨和心痛,是最让人难过的。牧师也要问你,在你的成长过程中,你想到母亲曾经为你做「爱的牺牲」又是什麽?放下原本的工作、兴趣,在照顾家庭的柴米油盐酱醋茶中。或是忍受我们在青春期的叛逆,或是为支持我们的梦想而努力付出等。又当母亲爱的行动没有达到原有的期待,甚至引起其他负面的结果时,我们又是怎样来面对?

2. 不同时代母亲面对的压力

不管是从耶稣时代那位迦南母亲的付出,每个时代的母亲其实也面对社会变迁中各样养儿育女的压力。在牧师牧会生活中所接触的母亲角色,有年长一代的母亲模样,是在家中相夫教子,成为男性的支持者,看起来很平凡的历程,却更显出这样四五十年的坚持,才真叫做伟大。也有母亲嫁入一大家族,需要煮饭给三十多人吃,或要下田工作,还有面对

婆媳关係以及大家族中的人际关係等等的挑战。稍微在近一点的,是职业妇女的母亲角色,在工作和家庭两头烧。随着家庭组成的多元,还有单亲母亲的家庭(可能是离婚、丧偶或未婚生子)、或单亲父亲的家庭,爷爷奶奶照顾孙儿的隔代教养家庭,外籍配偶的家庭,在面对不同文化、语言冲击下承担母亲的角色,还有领养小孩,或是后母照顾前妻小孩的教养等等,可能还有更多不同类型的家庭,而其中母亲的角色,虽然不能说现在当母亲的就一定比以前的困难,但每位母亲所要面对问题的挑战和多样性,显然比以往还複杂许多。

3. 母亲的祷告

因着这样,我们更加需要像今天经文中的那位妈妈,勇敢地来到耶稣面前,来寻求耶稣的帮助。牧师把今天的讲道题目订为「母亲的祷告」,正是如此。因为当一位母亲真需要领受上帝的恩典和力量,为此,我们能来到耶稣面前提出母亲的祷告。母爱的源头是什麽?作为一个男性,没有经验那种在肚子中孕育十个月的新生命,那种和孩子亲密连结的关联。也没能体会那种看见小孩健健康康出生,安详躺在怀抱中的满足是什麽。当然有人从经济学的角度,评估养育一个儿女的付出精力的成本,实在远远高过日后在精神和物质上的回报,但那种爱的连结和传递,就是很难用成本利润的方式完全衡量出来的,不是吗?

早期教会中很重要的教父奥古斯丁,在教会历史上发挥很大的影响力,在圣经解释、神学教义、教会礼仪等,并对抗当时的异端。而从他的自传「忏悔录」中写道,是那位爱他又爱主的母亲莫妮卡,他曾经持续为着儿子不停止的祷告,最终主带领他的儿子回转改变。

而刚刚耕心週刊故事中的刘先生,或该称他为刘弟兄,因他在服刑6年后在监狱裡信耶稣,出 y u后在更生团契的安排下,边在机构工作边读夜校,后来取得辅导员身分,现在在花莲陪伴中辍生的青少年。当83岁的母亲因为骨刺要开刀,住院期间照顾母亲,隔壁的妇人一直称讚说你的儿子真孝顺,但刘弟兄写说「回想过去对自己失望,对母亲亏欠的心情,如今深刻感受到神的奇妙可畏,找回我们生命中的缺角」。

亲爱的弟兄姊妹们,我们都从母亲怀胎而出生,我们一生中也在面对儿女和母亲的角色中,甚至是成为母亲的角色。在这当中是源于爱,但在彼此表达爱的过程和结果,往往有些伤害、遗憾、缺乏、挣扎、压力等。面对这些,不管你是母亲的角色、还是那当儿女的,我们都可以来祷告,我们也都需要祷告,来到主面前领受恩典,接受圣经的教导。

五、几段关于母亲和亲子的经文应许

诗127:3儿女是耶和华所赐的产业;所怀的胎是他所给的赏赐。

箴22:6 教养孩童,使他走当行的道,就是到老他也不偏离。

赛66:13 母亲怎样安慰儿子,我就照样安慰你们。

西3:20-21你们作儿女的,要凡事听从父母,因为这是主所喜悦的。你们作父亲的,不要惹儿女的气,恐怕他们失了志气。

约壹4:7亲爱的弟兄啊,我们应当彼此相爱,因为爱是从神来的。凡有爱心的,都是由神而生,并且认识神。

大家在看上面这几段圣经经文时,你最喜欢哪一句,是那要指教对方的那句?还是圣灵动工在这当中,指示我们领受全备的教导,不是用经文成为指责对方的工具,而是在整体的圣经教导中,依靠爱的源头,领受上帝的恩典,去活出合宜的亲子关係。

六、结论

从向上帝祷告的—谢谢、对不起、请,来做对待母亲态度的类比。

在教会今年灵修年中的母亲节,在教养儿女中或儿女孝敬父母亲,也是灵命成长的机会。我们在祷告中对上帝说三件事「谢谢、对不起、请」,是在祷告中感恩、认罪、祈求。那我们对母亲,是否也能常说这三件事—谢谢他为我们所做的,特别是知道他也是有限不完美的人,却愿意为我们付出。对不起,是当有错误或争吵的话语之后,愿意找到方式表达对不起,一定会找到方法的。还有请—除了像向上帝祈求你的需要之外,对于母亲,我们说的请—请母亲继续爱我们,也请母亲能够像一首台语歌的歌词所唱的「妈妈请你也要保重」。

在这母亲节的主日中,让我们一起学习祷告,从上帝的恩典中,去活出一个人能走出过去的伤害,继续一种活出爱的生命。这样的爱,也不只成为母亲才能有,我们在教会群体中,上帝也会将好些属灵的后裔带到你我身边,让我们有机会用生命培育生命。同样,上帝也让一些长辈在我们身边,让我们也留意去珍惜和陪伴。

下雨天没带伞,是你我还当小朋友上学都有的经验,看见妈妈带伞来接,是何等的幸福,烦恼的解除。跟着妈妈走回家,但看见别的小孩,站在柳树下哭不停,跟妈妈说,要把自己的伞给他撑,那是看见别人需要勇敢的分享。而最后这节,当他把伞借给没有伞的小朋友时,被问到那你怎麽办?最后一节的歌词是—我没关係,我可以躲在妈妈的大伞中,是深信要躲在母爱的大伞中,和母亲靠得更近。

各位兄弟姊妹,最后这节我觉得好美,不是吗?原来这首儿歌这麽美,不是吗。好像看到雨天的母子,或母女,因着帮助别人,需要紧紧靠着撑伞走回家的画面。一种领受爱、分享爱,以及对爱满满的确信。而在我们信仰中,我还有另外的图像,是儿女父母一起来,让我们一起躲在天父爸爸的大伞中,有如有一把五百万、一千万的大伞。不用担心外面那个有时下得 浠沥浠沥 哗啦哗啦 啦啦啦啦 的世界,让我们在上帝爱的大伞中,有上帝的同行陪伴,让上帝的陪伴,成为我们人生最美的风景。列位,这是我们基督徒的生命情景,也是我们最可以和别人分享的信仰。

赞助商链接

下一篇:一件美事... 上一篇:听神的道而遵守的人更有福

打印文章 录入:嘟嘟接力

责任编辑:嘟嘟接力

你可能也喜欢Related Posts

- 本作者更多文章

- 我所认识的约瑟2019-09-10

- 基督的心.2019-07-30

- 比撒列和亚何利亚伯2019-07-02

- 三种人生的风景2019-05-21

- 我和我的家2019-04-30

- 假如我只能给你一个忠告2019-03-05

- 亚伯拉罕的信心旅程2019-02-19

- 我们听见神与你们同在2018-10-10

- 先知的审判宣告和更新2018-09-25

- 赞助商链接

- 热门文章

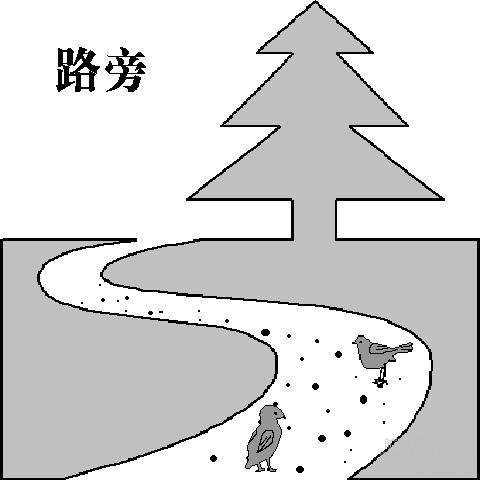

主日讲坛——四种田地

主日讲坛——四种田地

作者:谢迦勒 2008-04 信耶稣的人生三大好处

信耶稣的人生三大好处

作者:李天照 2018-06 回顾一年的路程

回顾一年的路程

作者:佳音 2022-11 神所看重的两样东西

神所看重的两样东西

作者:华美 2013-10 新年讲章:忘记背后,努力面前

新年讲章:忘记背后,努力面前

作者:清心人 2020-12 圣餐讲章:纪念主

圣餐讲章:纪念主

作者:李天照 2018-11 新年新追求

新年新追求

作者:张耀法 2017-01