以史为鉴办好中国教会(一)

作者:曹圣洁

一、传教运动被殖民zh u义利用

基督教从一开始就向外传教。这从圣经中主耶稣升天前的嘱咐,与使徒行传的记载可看得很清楚。我们所说的“传教运动”是指十六世纪以后,特别是十八至十九世纪由西方欧美国家的教会人士发起的向世界其它地方进行的传教活动。它与西方国家的殖民zh u义扩张有关系。这不是主观上的判断,而是事实。

因为欧洲国家取得了海上霸权,特别是工业g e命后,当时的强国,如葡萄牙、西班牙、荷兰以及以后的英国等,必须在海外寻找市场,而且借着掠夺性的贸易来获取最大的利润,它们必须以军事、政zh i势力向外扩张,建立殖民地。就在这个历史阶段,海外传教也应运而生。不管教会领袖有多么好的把福音传遍世界的愿望,在当时的历史条件下,它不可能不与殖民zh u义势力发生关系。这是因为:

1.海外传教的动因就是由殖民扩张而产生。没有殖民zh u义以军事力量打开各地的大门,世界性的传教运动根本没有可能。正如威斯敏斯特教会历史辞典中所概括的:“一切传教活动得益于欧洲殖民zh u义和欧洲文明的显赫。”

2.传教运动被利用来协助殖民扩张的成功。传教士深入殖民地,为宗主国提供大量帮助。外国历史学家断言,十九世纪非洲殖民运动“不是建设帝国(指殖民帝国)的先驱便是它的同伴”;早期殖民事业似乎是“有意识地诚心实意地和传教的目的结合为一的,殖民地官员在许多显著事例中似乎与传教士是一对孪生兄弟”;“当他们踏上陆地时,先扑倒在地(指祷告),然后站起来扑向当地土人(指进行击杀)”。

让我们引用西方人士著作中的一些话,看看传教运动如何被殖民zh u义所利用来为它们服务:

①先谈商业:“从商业方面讲,传教士是美国商务的前方代理人”;“在今天飘扬着商业贸易旗帜的地方,首先竖立起了和平之君的旗帜”;“美国的工商业界即使对于传教事业的直接目的漠不关心或积极反对,因为传教事业的努力大大增加了贸易,满可以把美国在中国的传教事业费用全部承担下来”。

②关于文化:美国驻华公使康格(EdioinH.Conger)说,“传教工作的同事们……始终如一地做西方文化的先行官”,司庇尔称“这些人的任务是要得人心”,“从大多数乡村人民头脑中,把与西国人联在一起的坏名声加以消除”,“文化扩张运动需要传教事业,其目的有三:推进、支持和改正文化的传播”。

③传教运动便于收集情报:纽约一位称为华纳(LucianC.Warner)的人士说,在埃及、印度、锡兰、中国和日本,“我发现传教士比其他任何外国人更接近也更了解当地人,而且能够提供更可靠的情报”;塔夫托任总统时,在一篇演讲词中说,“今天使我们洞悉远东各族的情况的主要代理机构,就是国外传教差会”。

④传教运动有利于维持对殖民地的统治:一位新几内亚副总督说,“因为传教事业带来了安分守法和治安的维持,传教士帮助z /-府,z /-府也乐于报答”;南非纳塔尔总督华伦将军(GeneralSirCharlesWarren)说,“要维持殖民者和土人之间的和平相处,一个传教士的效用,顶得上一营兵”。1900年7月21日的《伦敦观察家》刊载了一篇题为《东方惨案的动机》文章,提到“在中国或印度,若有1000万本地基督徒,就可以成为保护白种人基督徒的一支不领饷的但是有效的卫队”。

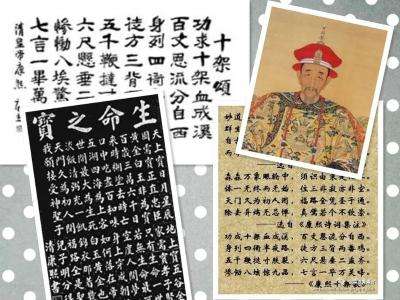

对我们中国基督徒来说,外国传教士凭借着他们对中国情况的熟悉,以及语言的熟练,帮助他们的国家与我国签订不平等条约,是记忆犹新的。如郭实腊等参与起草第一个不平等条约《南京条约》,使中国割地赔款;伯驾和裨治文参与签订中美《望厦条约》,取得“治外法权”;丁韪良、卫三畏在中美、中英等《天津条约》中加入了“宽容条款”,连中国信徒也在特殊保护的范围内,使中国的主权步步丧失殆尽。至于传教士摇身一变成为外交官,军事长官的也不为奇。伯驾、司徒雷登都担任过美国代理驻华公使和大使。八国联军武装入侵时,北京的雅斯理堂(今崇文门堂)成了军事堡垒;英国传教士宝复礼穿起军装,当了情报官,为侵略军从天津到北京带路,这些都是他们自己所写的书籍所详细记载的。

3.传教运动从本身的需要出发支持殖民zh u义。例如:郭实腊等人早就鼓吹必须以武力征服中国,才能进行传教,他说“没有什么东西比我们架置妥贴的大炮更能激起他们对我们的尊敬”。而当《南京条约》签订后,传教差会一片欢呼声,认为中国的大门被打开是一件“大好事”,他们号召全世界的基督徒要为此“同心感恩,称颂上帝”。殊不知中国人民从割地赔款背上多么沉重的负担,中国基督徒是中国人民的一部分,永远不会忘记这段血与泪的历史。

4.不仅在中国,类似的情况同样发生在其它国家:“在中非所发生的事,几乎在其它各大洲也曾发生过。跟在传教士后面的是商人,商人后面是殖民者。”

世界基督教教会联合会亚洲部主任马修(MathewsGerogeChunakara)博士在他2006年发表的“对亚洲基督教合一景象的研究——前景与挑战”一文中,根据印度著名史学家潘尼卡(K.M.Panicker)1959年出版的《亚洲与西方统治》所记,“在西方殖民zh u义扩张的过程中,基督教采取了传教运动的形式,这二者恰好相合”,“殖民指挥官的船上飘着画有巨大的十字架的旗帜,同时也载着大炮,它象征着进入东方的新权力”。由于基督教与殖民统治相交织,基督教被认为是造成西方势力在亚洲建立政zh i统治的手段。潘尼卡认为西方传教运动使被传教国家的教会丧失自我,它表现于四个方面:①传教士带来道德优越感,排他性地自以为义;②基督教传教工作与帝国主义侵略的联系造成政zh i上的复杂情况,使具有民族情绪者不得不认为传教运动是有损于国家利益的;③传教士可能不自觉地反复灌输的欧洲至上主义,也产生了它的反应;④基督教内不同的派别,每派指责别派的不是,也对传教工作造成不利。从这些方面来看,“基督教在亚洲的传教运动是失败的”。

从以上许多史料来看,说殖民zh u义利用了传教运动,一点也不为过。正如有人在1900年举行的普世宣教会议中所说的:“每个传教据点,不能不是一个小的殖民地,殖民地若不是传教性质的,就是没有抓住它的机会或尽到它的责任。”

二、在传教运动的大背景中认识传教士

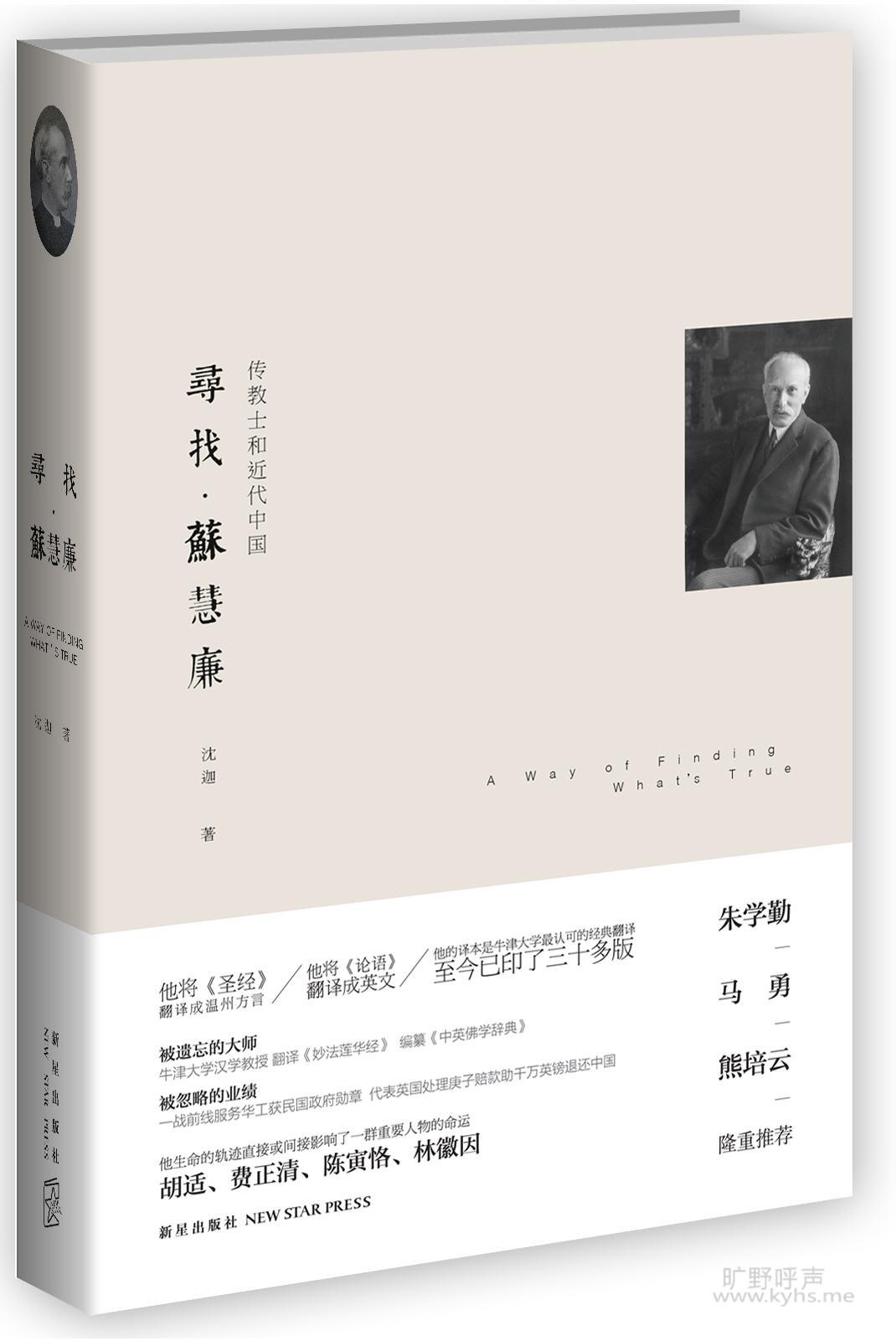

此次研讨会不是要对马礼逊或某个传教士作评价,因各人信仰虔诚、传教热诚、道德修养的程度,对传教国家的文化的认知,对其人民的态度以及在传教事业中的地位都有所不同。在三自运动初期,曾把传教士不加区分地都称之为帝国主义分子,这是偏激的、错误的。在三自爱国运动50周年的总结中,已经进行反省。例如把马礼逊和郭实腊相比,虽同为东印度公司服务,至少在直接贩卖鸦片这件事上,郭实腊比马礼逊要积极得多。对于马礼逊翻译圣经这件事,对于圣经传入中国的重要意义以及他编撰华英字典,对于沟通中西文化的贡献,中国教会一向肯定并很重视。但是,不论自愿或是出于无奈,他毕竟为垄断鸦片贩卖的东印度公司担任高级官员,效劳了二十五年,使在中国传播基督教的神圣事业与鸦片贸易联系了起来,这总是不光彩的。

近年来,国内外都出版了很多书籍,歌颂外国传教士对中国的贡献。在中国基督教三自运动50周年总结中我们已经清楚说明“我们应该根据外国传教士在历史事件中的作为而有所区别,凡所做有益于中国人民的事情,我们是不会忘记的”。我们钦佩一些传教士背井离乡来到中国,吃苦耐劳传福音的精神,有的为人民做了不少好事:如在边远地区,有的与当地人民认同,同甘共苦,提高了他们的经济和文化水平;如在战争年代,有的甚至不顾自己的安危,保护当地人民的生命。中国人民永远纪念他们。

我们对于传教士是放在传教运动的大背景下来认识的。一般说来,传教士是在当时殖民国家的教育下,接受当时传教运动的培养而成长的。他们的言行很难完全脱离西方文化中心论的思想主导。因此,许多人虽然主观上并无为殖民zh u义服务的愿望,但是客观上也难以避免产生这方面的后果。他们在热心传教的同时,也传播“西方国家相信上帝,所以富强”,把中国人被侵略,被欺凌造成的贫困苦难,说成是不相信上帝的结果,客观上掩盖了帝国主义的侵略罪行。他们很自然地要求中国基督徒在接受基督教信仰的同时也全盘接受西方文化的一切,甚至在外国军队入侵时,以信仰相同为根据,动员中国信徒去保护外国弟兄。这就是为什么我们认为不能不加分析地对传教士所做的一切感恩戴德。

【注】在“传教运动与中国教会”学术研讨会闭幕式上的发言

赞助商链接

- 本作者更多文章

- 以运动员为譬喻的基督徒人生2012-12-17

- 施洗约翰的见证2012-12-11

- 天上的荣耀和地上的平安2012-08-07

- 以史为鉴办好中国教会(一)2012-07-18

- 以史为鉴办好中国教会(二)2012-07-18

- 赞助商链接

- 相关文章

- 热门文章

基督教对中国的贡献

基督教对中国的贡献

作者:洋洋得怡 2017-06 淫乱,让庞贝古城遭遇灭顶之灾

淫乱,让庞贝古城遭遇灭顶之灾

作者:为你而来 2014-02 20世纪最伟大的神学家:卡尔·巴特

20世纪最伟大的神学家:卡尔·巴特

作者:归原 2016-01 宋尚节传

宋尚节传

作者:未知 2013-07 苏格兰影响世界的著名人物知多少?

苏格兰影响世界的著名人物知多少?

作者:澳洲紫薇 2019-09 最后一位死在中国的外国传教士

最后一位死在中国的外国传教士

作者:刘树鹏 2017-05 从爱因斯坦看基督教信仰

从爱因斯坦看基督教信仰

作者:未知 2012-12